Voici deux circuits proposés par Brest métropole qui traversent le Jardin du Conservatoire botanique. Ils vous font découvrir des espaces verts remarquables et invitent les plus curieux à la découverte du patrimoine botanique de la pointe bretonne.

Ces promenades sont familiales, avec un degré de difficulté faible. Leur durée ne dépasse pas 2h20 et 7 km de marche à pied.

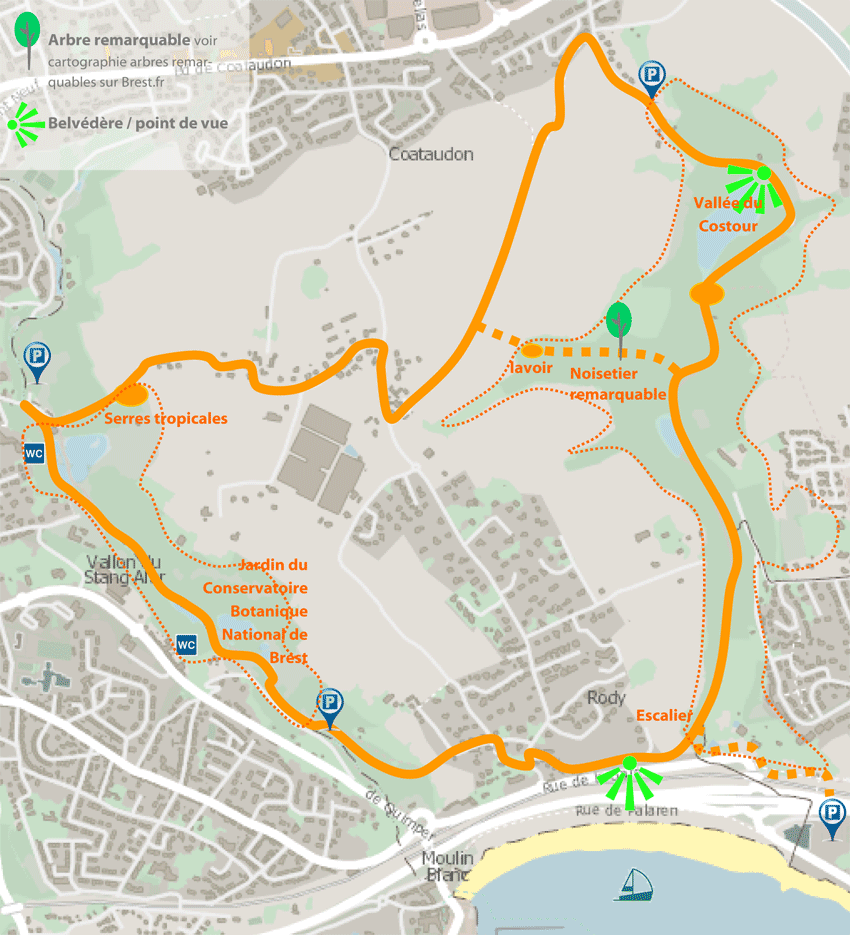

La balade "Vallon du Stang-Alar - Costour"

Le Vallon du Stang-Alar et la vallée du Costour sont parallèles, voisins, et ont un passé similaire en lien avec l’eau et l’industrie de reconstruction d’après guerre jusqu’à la moitié du 20ème siècle. Cette balade crée un trait d’union entre le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest et le milieu naturel de la vallée du Costour.

Ce parcours, qualifié de roulant, vous guidera à travers deux corridors écologiques : deux sites complémentaires, deux territoires de vie qui accueillent le déplacement des grands mammifères, des batraciens, des reptiles et des oiseaux aux portes de la métropole.

Compter 2h pour 7 km : télécharger la balade.

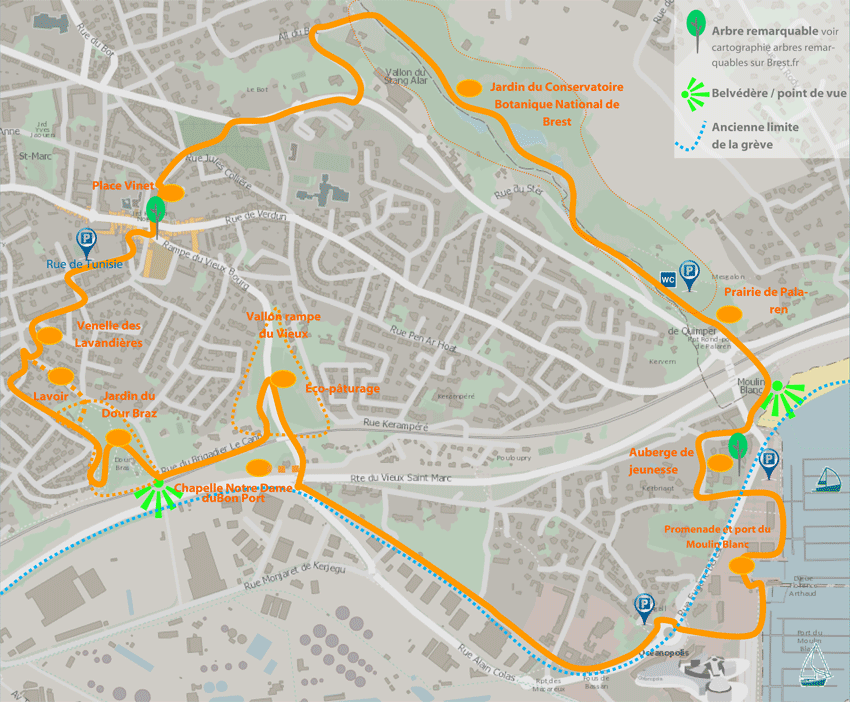

La balade "Saint-Marc et ses trois vallons"

Cette balade conjugue la découverte de trois vallons du quartier de Saint-Marc et la promenade du Moulin Blanc. Le premier, le Vallon du Stang-Alar accueille le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest. Le second, appelé la rampe du Vieux Bourg, permettait d’accéder à l’ancienne grève, aujourd’hui métamorphosée en polder. Enfin, le troisième vallon abrite le jardin du Dour Braz, peu connu des brestois. Il présente une végétation luxuriante et un verger en terrasse. Plusieurs points de stationne-ment gratuit sont possibles: les parkings d’Océanopolis, le parking rue de Tunisie et les parkings aux entrées du Conservatoire.

Compter 2h20 pour 7 km : télécharger la balade.

Contact

Charlotte Nimal

Direction des espaces verts

Brest métropole

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Le récent découpage régional a entraîné une cogestion en Normandie entre le Conservatoire de Brest (en charge de la Basse-Normandie) et le Conservatoire de Bailleul (en charge de la Haute-Normandie) pour mener leurs missions de connaissance et de conservation du végétal sauvage sur le territoire normand. Depuis novembre 2019, ils sont engagés avec la Région Normandie et le ministère en charge de l'Environnement pour la création d'un Conservatoire botanique national normand.

Dans son rapport d’audit des Conservatoires botaniques nationaux de France publié en novembre 2019, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) du ministère de la Transition écologique et solidaire donnait un avis favorable à la création d’un Conservatoire botanique national de Normandie en formulant sa « Recommandation 6. Engager officiellement, sans plus attendre, les processus de création d’un Conservatoire botanique national normand […] ».

Le 19 novembre, lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'antenne Normandie-Caen du Conservatoire de Brest, le vice-président de la Région Normandie, Hubert Dejean de la Batie, ainsi que les services de la DREAL de Normandie, ont conjointement fait part de leur volonté de voir se créer un établissement régional agréé Conservatoire botanique national pour l'ensemble de la Normandie. Pour cela, une étude prospective (organisation, gouvernance, ressources humaines et financières…) d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera confiée à un prestataire spécialisé.

Les deux structures existantes, se partageant actuellement la région, sont maintenant à pied d’œuvre pour régionaliser leurs actions et accompagner au mieux la création de ce nouvel établissement régional.

Contact

Catherine Zambettakis

Catherine Zambettakis

Déléguée régionale

Antenne Normandie - Caen

21 rue du Moulin au Roy

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

02 31 96 77 56

A lire aussi

- Quelques actions du Conservatoire en région Normandie

- Nouveau nom et nouveaux locaux pour le Conservatoire en région Normandie

Suite aux inventaires réalisés en 2019 dans le département du Calvados par le Conservatoire botanique et son réseau de correspondants bénévoles, la connaissance de la flore sauvage continue de progresser ! 1 nouvelle fiche d'espèce rare et menacée a été publiée et 33 fiches ont été mises à jour dans l'application "Flore du Calvados".

Nouvelle fiche d'espèce rare et menacée

Liste des fiches d'espèces rares et menacées mises à jour

- Agrimonia procera - Aigremoine odorante

- Alopecurus bulbosus - Vulpin bulbeux

- Asplenium marinum - Doradille marine

- Asplenium septentrionale - Doradille du nord

- Atriplex littoralis - Arroche du littoral

- Centunculus minimus - Centenille naine

- Cephalanthera damasonium - Céphalanthère à grandes fleurs

- Cicendia filiformis - Cicendie filiforme

- Crambe maritima - Chou marin

- Cyperus fuscus - Souchet brun

- Dactylorhiza praetermissa - Orchis négligé

- Inula crithmoides - Inule faux-crithme

- Juncus maritimus - Jonc maritime

- Limosella aquatica - Limoselle aquatique

- Luronium natans - Flûteau nageant

- Ornithogalum pyrenaeicum - Ornithogale des Pyrénées

- Orobanche picridis - Orobanche du picris

- Parapholis strigosa - Lepture raide

- Polygonum mite - Renouée douce

- Polypodium cambricum - Polypode austral

- Potamogeton trichoides - Potamot à feuilles capillaires

- Prunella grandiflora - Brunelle à grandes fleurs

- Puccinellia maritima - Glycérie maritime

- Pulmonaria longifolia - Pulmonaire à feuilles longues

- Ranunculus fluitans - Renoncule flottante

- Ranunculus parviflorus - Renoncule à petites fleurs

- Ranunculus penicillatus - Grenouillette à feuilles en pinceau

- Sagina maritima - Sagine maritime

- Salicornia dolychostachya - Salicorne raide

- Salicornia ramosissima - Salicorne rameuse

- Salvia verbenaca - Sauge fausse-verveine

- Spergularia marina - Spergulaire marine

- Trifolium scabrum - Trègle scabre

Partenaires

- Département du Calvados

- Direction régional de l'environnement de Normandie (DREAL)

En savoir +

Le compte LinkedIn du Conservatoire botanique national de Brest est tout jeune. Il a été créé pour informer, renseigner et faire découvrir aux professionnels de l'environnement (élus, directeurs, techniciens) les travaux régionaux, nationaux et internationaux de l'établissement. Le compte propose ainsi des actualités professionnelles qui valorise les compétences, les succès et les résultats des travaux menés par l'équipe du Conservatoire et ses partenaires.

Dernièrement

Pour nous rejoindre

Rendez-vous sur le compte LinkedIn du Conservatoire botanique !

En 2020, l'Arche aux plantes confirme son soutien au Conservatoire botanique et consacre, grâce à son fonds de sauvegarde, plus de 10 000€ au financement de 5 projets.

5 projets qui bénéficient du fonds de sauvegarde de l'Arche aux plantes

- le développement écotouristique de l'aire protégée de la Montagne des Français à Madagascar, soutien à la formation des communautés locales au projet de valorisation du nouveau centre écotouristique.

- la création d'une banque de graines à la pépinière de Solitude à Rodrigues, dans l’archipel mauricien, en partenariat avec le Mauritian Wildlife Foundation.

- l'exploration botanique de l'archipel Juan Fernandez au Chili et la recherche d'espèces végétales disparues sur l’archipel.

- l'amélioration de la muséographie des serres tropicales : aménagement de l’espace dédié aux plantes carnivores, et panneau pour présenter la lutte biologique à l’entrée des serres.

- l'achat de matériel (microscopie) pour le laboratoire et de plantes pour les collections du jardin.

Qu'est-ce que le fonds de sauvegarde ?

Destiné à soutenir les actions d'étude, de préservation et de sensibilisation menées par le Conservatoire, le fonds de sauvegarde a été créé en 1992 par l'Arche aux plantes, il est alimenté lors de la Journée des plantes du 1er mai et des Plantomnales chaque 1er dimanche d'octobre par le droit de place des exposants, la vente de plantes du stand de l’association et par la tombola, ainsi que par 20 % de la cotisation des adhérents.

Depuis sa création, le fonds est intervenu par exemple pour le sauvetage d’une bruyère en Ecosse, du Cylindrocline lorencei à l’île Maurice, du Panicaut vivipare dans le Morbihan, du Rafflesia en Indonésie...

Les prochains rendez-vous de l'Arche aux plantes

- 22 février : conférence "Bretagne : à la découverte des fougères et des plantes alliées"

- 1er mai : 33ème journée des plantes

- 4 octobre : 8èmes Plantomnales

En savoir +