30 années. C’est le temps qui aura été nécessaire pour sauver de l’extinction et réintroduire en nature une plante endémique de l’île Maurice : Cylindrocline lorencei. La mise en oeuvre des techniques de multiplication jusqu’alors inexplorées dans le domaine de la conservation ont permis de sauver cette espèce disparue en nature.

Un sauvetage in extremis

Dans les années 70, Cylindrocline lorencei est connue pour être au bord de l’extinction. Jean-Yves Lesouëf, fondateur du CBN de Brest décide alors de collecter des graines et des boutures, dans l’espoir de procéder à un sauvetage de l’espèce. En 1990, l’espèce est déclarée éteinte en nature.

Cependant, le CBN de Brest les avait placées en banque de graines mais celles-ci étaient incapables de germer naturellement. Grâce à l’utilisation des biotechnologies, en collaboration avec l'INRA de Ploudaniel, il réussit en 1993 à régénérer des plantes entières. Il s’agit alors d’une première mondiale au service de la conservation de la biodiversité. Les essais de bouturage assez difficiles et le manque d’individus et de graines viables conduisent ensuite le Conservatoire à se tourner vers Vegenov pour multiplier à plus grande échelle, par micropropagation in vitro, des centaines de plantes dès 2009.

Recréer les conditions d’un retour en nature

Cette réussite portée par les biotechnologies n’aurait pas été concrétisée sans l’implication sans faille de notre partenaire technique mauricien, le National Park and Conservation Service (NPCS) et de notre partenaire financier Mauritius Commercial Bank.

À partir de 2021, un long travail d’aménagement de zones de gestions expérimentales, les Conservation Management Areas (CMA), délimitées par des grillages pour éviter la présence d’espèces animales indésirables et nettoyées de toutes espèces végétales invasives, a permis l’acclimatation d’une trentaine de plants qui aujourd’hui s’épanouissent dans un environnement protégé. A partir de 2021, un long travail d’aménagement de zones de gestions expérimentales, les Conservation Management Areas (CMA), délimitées par des grillages pour éviter la présence d’espèces animales indésirables et nettoyées de toutes espèces végétales invasives, a permis l’acclimatation d’une trentaine de plants qui aujourd’hui s’épanouissent dans un environnement protégé.

2024, une réintroduction en nature à grande échelle.

Les trois décennies écoulées ont été jalonnées par de nombreuses étapes qui marquent un tournant dans l’approche de la conservation : l’étude du cycle de vie de l’espèce, les tests de culture d’embryons et l’usage de techniques innovantes, les étapes de sa multiplication à Brest, avant de se projeter sur le site de réimplantation dans un environnement restauré à Maurice.

Toutes ces étapes nous permettent aujourd’hui d’annoncer la réintroduction dans son environnement naturel, de cette espèce endémique de l’île Maurice, presque 35 ans après sa disparition en nature. Une centaine de plants nés à Brest seront, au terme d’un protocole extrêmement précis, réintroduits dans les CMA de l’Île Maurice au mois de juin, dans l’objectif d’assurer son retour durable dans son environnement naturel.

Catherine Gautier, responsable conservation ex situ, et Stéphane Buord, directeur scientifique des actions internationales du CBN de Brest

© C. Le Guillou (CBN Brest)

Notre partenaire financier

Nos partenaires techniques

National Park and Conservation Service

Contact

Stéphane Buord

Directeur scientifique actions internationales

Conservatoire botanique national de Brest

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Crassule de Vaillant (Crassula vaillantii (Willd.) Roth) est une plante rare et menacée de disparition en Pays de la Loire où seules quelques stations très vulnérables persistent. C’est pourquoi, un plan de conservation régional, rédigé en 2023, a pour objectif de mettre en place des actions visant à assurer le maintien des populations de cette plante pour le long terme et sensibiliser sur la fragilité de ses habitats. Des recherches au niveau des stations historiques qui étaient plus nombreuses autrefois sont également à entreprendre.

Contexte

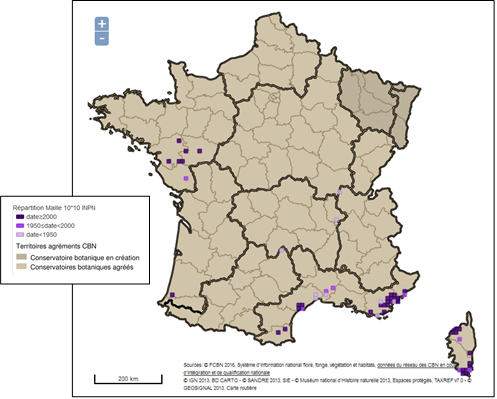

.jpg) La Crassule de Vaillant (Crassula vaillantii (Willd.) Roth), plante méditerranéo-atlantique à répartition assez large (Europe de l’Ouest et du Sud, Afrique du Nord et Asie centrale notamment), est rare en France, surtout représentée sur le pourtour méditerranéen. Les foyers de population confirmés récemment ont une distribution très disséminée et disjointe : pourtour méditerranéen/Corse, Massif armoricain, régions d’Ile-de-France et du Centre, Massif central.

La Crassule de Vaillant (Crassula vaillantii (Willd.) Roth), plante méditerranéo-atlantique à répartition assez large (Europe de l’Ouest et du Sud, Afrique du Nord et Asie centrale notamment), est rare en France, surtout représentée sur le pourtour méditerranéen. Les foyers de population confirmés récemment ont une distribution très disséminée et disjointe : pourtour méditerranéen/Corse, Massif armoricain, régions d’Ile-de-France et du Centre, Massif central.

La plante est jugée comme extrêmement menacée de disparition (« CR – en danger critique d’extinction ») en Pays de la Loire, mais également en régions Centre, Ile-de-France et Auvergne. Elle est menacée de disparition également en Bretagne et en région Rhône-Alpes, les localités où elle subsiste étant cependant un peu plus nombreuses dans ces régions.

Un fort déclin des populations des Pays de la Loire (connues uniquement en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire) est observé depuis le 19e siècle, époque où les observations de la plante étaient plus nombreuses, en particulier en Anjou. Les populations qui sont aujourd’hui encore connues dans la région, au droit d’affleurements schisteux, se répartissent autour de très rares localités qui se trouvent dans deux communes proches : le Pin, coté Loire-Atlantique et Angrie, côté Maine-et-Loire.

La dégradation ou destruction de ses habitats naturels semble être la première cause de régression : urbanisation, fermeture, assèchement ou eutrophisation des milieux.

Description de la plante

La Crassule de Vaillant appartient à la famille des Crassulacées. C’est une herbacée annuelle (passe la mauvaise saison sous forme de graine), de très petite taille (15 centimètres de hauteur au maximum) qui est glabre dans toutes ses parties et de couleur vert clair mais devenant souvent rougeâtre. Son développement dépend du contexte stationnel et des conditions météorologiques : elle peut ainsi parfois présenter des individus fructifiés minuscules de quelques centimètres, voire d’un centimètre de haut seulement. Sa floraison est ainsi plutôt printanière (mai-juin). Mais la plante, dite « à éclipse », peut ne pas germer certaines années où les conditions météorologiques et d’inondation lui auraient été peu favorables.

C’est une espèce pionnière des mares temporaires, inféodée aux substrats siliceux inondés en hiver et s’asséchant rapidement au printemps. Elle affectionne les lieux de pleine lumière à humidité ambiante et température plutôt élevée, et pousse sur des substrats légèrement acides et pauvres en nutriments.

© Julien Geslin - CBN Brest

Objectifs

L’état des lieux des populations de Crassule de Vaillant en Pays de la Loire met en évidence une situation extrêmement précaire, du fait principalement du très faible nombre de localités où la plante se maintient. Le plan de conservation vise ainsi à mieux prendre en compte ces populations résiduelles, et à proposer des mesures de conservation adaptées et durables afin de maintenir un état de conservation favorable à l'espèce. Il vise également à mieux comprendre la biologie de la plante et à mettre en œuvre des recherches pour tenter de retrouver d’autres stations.

Le plan de conservation est un outil qui permet de mettre en place des mesures :

- d’information, de sensibilisation et de prise en compte de l’espèce,

- de sauvegarde des populations existantes (renforcement de la protection des sites, mise en place de mesures de gestion appropriées),

- d'amélioration des connaissances sur la plante et les communautés végétales dans lesquelles elle pousse,

- de suivi des populations,

- de conservation ex situ (collecte de graines pour constitution de lots de sauvegarde au congélateur),

- de développement de partenariats.

> Télécharger le plan de conservation en faveur de la Crassule de Vaillant

Remarque : Dans le cadre de la protection des données sensibles, les localisations précises des stations sont volontairement non divulguées dans le document. Nous vous invitons à nous contacter en cas de besoin.

Partenaires

- DREAL Pays de la Loire ;

- Région Pays de la Loire ;

- Association Bretagne-Vivante ;

- Association candéenne, patrimoine environnement ;

- CPIE Loire-Anjou ;

- Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire ;

- Communes de le Pin et Angrie ;

- Communautés de communes « Anjou Bleu communauté » et « Communauté de Communes du Pays d’Ancenis – COMPA » ;

- Conseils départementaux de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.

Contact

Cécile Mesnage

Conservatoire botanique national de Brest

Antenne Pays de la Loire

Chargée d'études flore et habitats

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

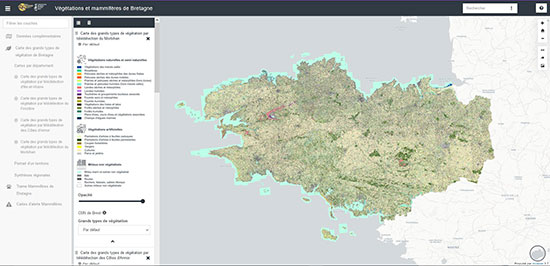

Le Conservatoire botanique national de Brest et le Groupe mammalogique breton se sont associés pour favoriser l’appropriation de deux cartes régionales importantes pour la prise en compte de la biodiversité en Bretagne.

Pourquoi ?

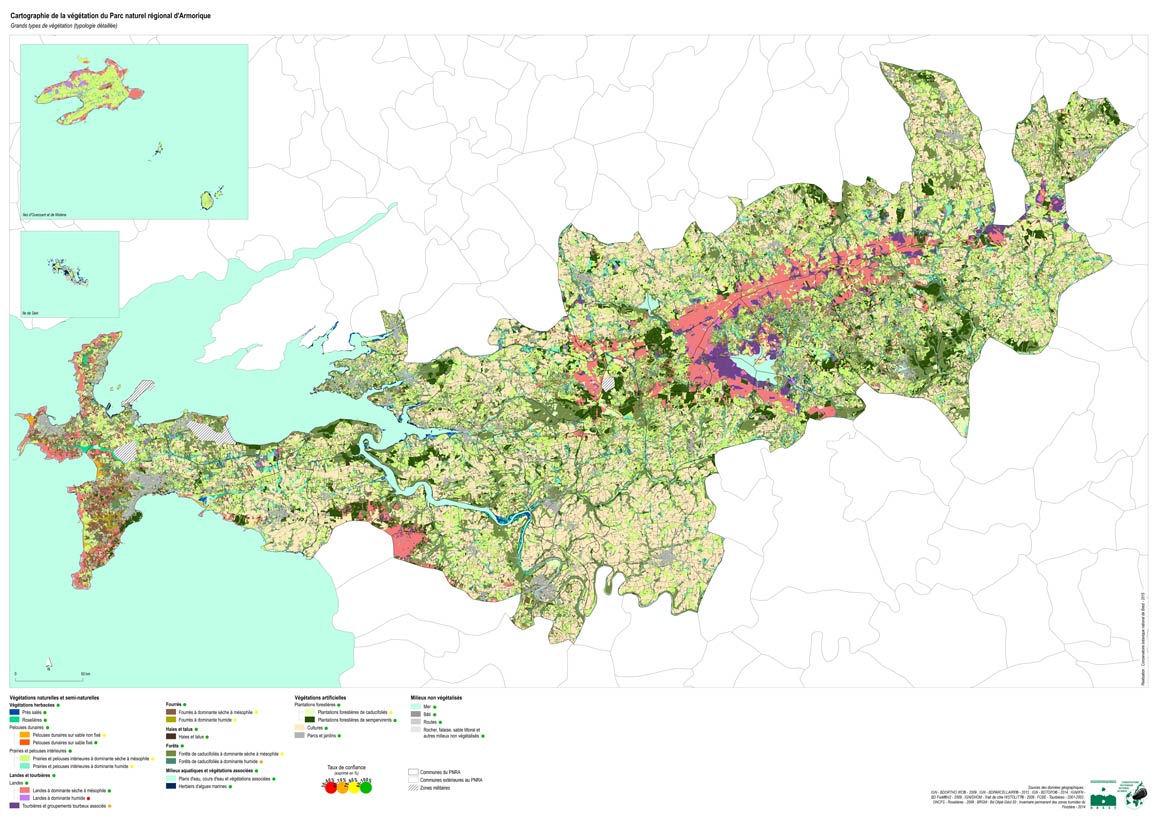

De manière concomitante, le Conservatoire botanique et le Groupe mammalogique breton ont construit ces dernières années des outils cartographiques novateurs permettant d’interroger et d’intégrer les enjeux de conservation et de restauration de la végétation et des mammifères en tout point de la Bretagne :

Le constat partagé à la suite de la réalisation de ces outils : il ne suffit pas de produire et de mettre en ligne ces outils, il faut les faire connaître et accompagner leur prise en main par les acteurs des territoires : professionnels de l’environnement, administrations, élus et simples citoyens. Le CBN de Brest et le GMB se sont ainsi associés et portent ensemble un contrat nature (janvier 2021 – juin 2023) qui vise à favoriser l’appropriation de la Cartes des grands types de végétation et de la Trame mammifères de Bretagne.

Objectifs

Le Contrat nature "Déployer la Carte des grands types de végétation et les outils Trame mammifères en Bretagne" répond à deux principaux objectifs :

-

Améliorer et accompagner la diffusion

- Faire connaitre les outils, en les présentant et en expliquant leurs apports de connaissance auprès d’utilisateurs potentiels

- Faciliter l’accès aux données : visualisation et téléchargement

- Favoriser la prise en compte des données de la Carte des grands types de végétation (CGTV) et de la Trame mammifères de Bretagne (TMB) dans les procédures d’instruction environnementale

-

Assister et accompagner les utilisateurs

- Assurer un appui technique aux utilisateurs : accompagnement individuel

- Faciliter la prise en main et l’utilisation de la CGTV et de la TMB : organisation de formations, conception de supports de formation, élaboration et mise à disposition de données de synthèse et de notices d’accompagnement

Méthodologie

Le Contrat nature a été suivi par un comité de pilotage composé de la Région Bretagne, la DREAL Bretagne, le Conservatoire botanique national de Brest, le Groupe mammalogique breton, l’Office français de la biodiversité et l’Observatoire de l’environnement en Bretagne. Ce comité de pilotage a contribué à la définition des objectifs du Contrat nature, à la déclinaison opérationnelle des actions et à l’organisation de réunions techniques (groupes de travail).

Pour tenir compte des besoins et souhaits des utilisateurs de la Carte des grands types de végétation et de la Trame mammifères de Bretagne, plusieurs groupes de travail ont été mis en place :

- Un groupe de travail des utilisateurs pour connaitre les utilisations qui sont faites de la CGTV et la TMB, les limites qu’ils ont pu rencontrer, les solutions qui pourraient être mises en œuvre pour y pallier et comment les accompagner au mieux.

- Un groupe de travail sur les techniques de diffusion pour définir les outils les plus adéquats à mettre en place pour rendre accessibles la CGTV et la TMB à un large public, améliorer l’accès aux données et simplifier les informations.

- Un groupe de travail des services instructeurs de l’Etat pour échanger sur les modalités de déploiement des outils TMB et CGTV dans la chaine d’instruction environnementale.

Productions

Pour la carte des grands types de végétation, le Contrat nature a permis d’aller plus loin dans l’élaboration de données de synthèse et d’outils de communication :

- Notice régionale simplifiée de présentation des grands types de végétation

- Données de synthèse

- Recueil d’expériences de l’utilisation de la Carte des grands types de végétation

- Plaquette : aide à la prise en main d'outils cartographiques

- Géo-visualiseur mode d'emploi en vidéo

Pour faciliter l’utilisation des données par un large panel d’utilisateurs, le CBN de Brest et le GMB ont élaboré un géo-visualiseur qui permet d’afficher très facilement les données cartographiques de la Carte des grands types de végétation et de la Trame mammifères de Bretagne, de les croiser entre elles...

Un bilan complet des actions et réalisations du Contrat nature sera produit en fin de programme (juin 2023).

Partenaires

- Conseil régional de Bretagne

- Direction régionale de l'environnement et du logement de Bretagne (DREAL)

Contact

Vanessa Sellin

Chargée de projets géomatiques

Conservatoire botanique national de Brest

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

En savoir plus

- Carte des grands types de végétation de Bretagne

- Retours d'expériences

- Formulaire de téléchargement des données de la carte des grands types de végétation

Depuis un an, le Conservatoire botanique national de Brest bénéficie de l’appui de la Fondation Suisse Franklinia pour le sauvetage et la conservation de 11 espèces d’arbres menacées de l’aire protégée Ambohitr’Antsingy Montagne des Français. Ces espèces cibles sont toutes des endémiques restreintes classées en danger critique (CR) et en danger (EN) à l’échelle mondiale. La survie de ces espèces requiert absolument des mesures urgentes de conservation.

Il est prévu, pour chaque espèce, un volet développement des connaissances pour optimiser le volet conservation in-situ et ex-situ. Un volet information et sensibilisation des communautés vient amplifier l’ensemble des actions de préservation.

Ce programme s’inscrit dans la continuité des actions de conservation de la biodiversité malgache menées par le SAGE, gestionnaire de l’aire protégée et appuyé par le Conservatoire botanique national de Brest, partenaire technique depuis plus de 10 ans. De multiples outils déjà existants sont impliqués dans ce projet (2 pépinières, 1 espace de stockage de graines, 1 arboretum, des patrouilles mixtes) ainsi que de nombreux professionnels français et malgaches (pépiniéristes, botanistes, techniciens) et des communautés villageoises impliquées et sensibilisées.

Ce projet de 3 ans est financé par la fondation Franklinia, l'Arche aux plantes et le Conservatoire botanique national de Brest.

Helmiopsiella poissonii (EN) © Alban ANONJARA

Contexte

L'aire protégée Ambohitr'Antsingy Montagne des Français se situe à l'extrême nord du pays. D'une surface de 6 000 hectares, elle regroupe une forêt sèche caducifoliée, une forêt subhumide et une végétation typique des tsingy (étendus de calcaire et de roches friables composés de coquillages fossilisés). Selon le dernier inventaire floristique de 2021, l'aire protégée compte 639 espèces ligneuses dont 110 sont menacées (9 en danger critique, 64 en danger et 37 sont vulnérables). Les inventaires faunistiques mettent en avant la présence de lémuriens, mais aussi celles d'amphibiens, de nombreux Gekkonidae et d'oiseaux dont bon nombre sont endémiques régionaux.

Malgré le classement du massif forestier en aire protégée, les forêts sèches du massif sont soumises à de fortes pressions anthropiques, souvent à cause de leur proximité avec la ville d'Antsiranana (ou Diégo-Suarez), comme le charbonnage, la coupe de bois, le surpâturage, la culture sur brulis ou le braconnage.

Objectifs

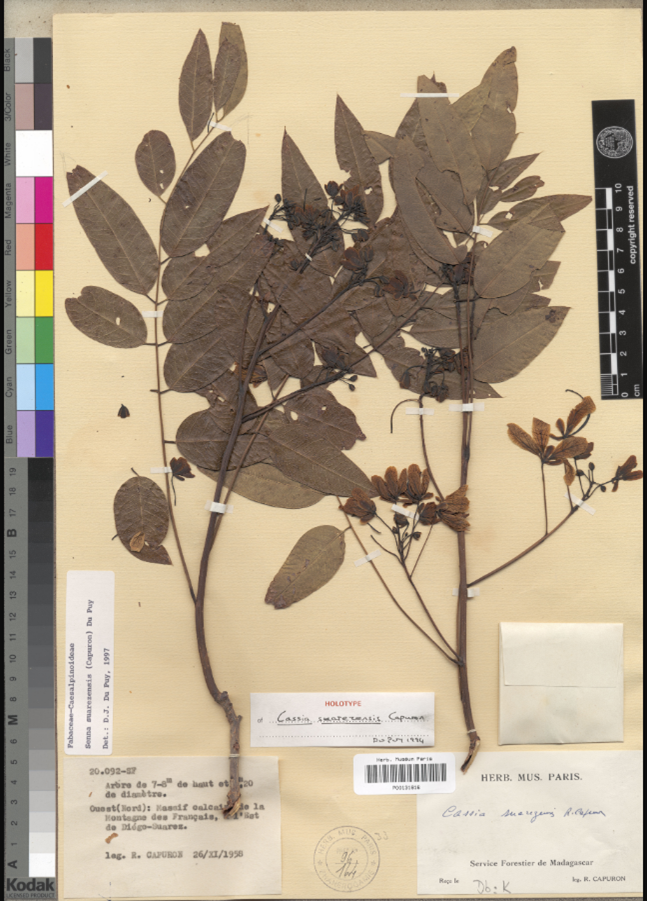

Ce programme a pour ambition d’améliorer la conservation in-situ et de développer la conservation ex-situ de chacun de ces taxons. Le premier volet comprend l’amélioration des connaissances des espèces cibles (taxonomie, phénologie, répartition de l'espèce via les herbiers anciens et récents, les observations "i-naturalistes", les listes rouges).

Le deuxième volet englobe la conservation in-situ des espèces via la localisation des stations et l’analyse de l’état des populations. Plusieurs missions de terrain sont programmées avec l’appui de l’antenne malgache du MBG (Missouri Botanical Garden) pour connaître la répartition précise de chaque espèce et l’état de conservation des populations. Des photos et des échantillons d'herbiers seront également réalisés.

Le troisième volet prend en charge la conservation ex-situ de chacun des taxons via leur multiplication en pépinière en vue d’un renforcement des populations existantes. Une équipe de stagiaires malgache vient renforcer l’équipe sur place pour établir des protocoles de culture et de multiplication, faire l’analyse et les suivis des stations. L’ensemble des données acquises seront agrégées dans une base de données pour permettre un partage des connaissances des gestionnaires de la région et des divers acteurs intervenants sur l’aire protégée.

Le dernier volet prévoit la sensibilisation des communautés locales et leur intégration dans les activités de conservation via l’entretien des stations, la plantation des espèces cibles et leur suivi.

Mise en herbiers lors des missions de terrain © Alban ANONJARA

Les 11 espèces cibles concernées par le projet sont les suivantes :

- Senna suarezensis, Fabaceae. En danger critique, possiblement éteint. Aucune localisation valide pour cette espèce.

- Cleidion capuronii, Euphorbiaceae. En danger critique. Une seule localisation connue.

- Dombeya ambohitrensis, Malvaceae.En danger critique. Deux subpopulations connues.

- Dombeya milleri, Malvaceae.En danger critique. Deux subpopulations connues.

- Eugenia calciscopulorum, Myrtaceae.En danger critique. Une localisation connue.

- Beguea borealis, Sapindaceae. En danger critique. Une localisation connue.

- Manilkara suarezensis, Sapotaceae . En danger critique. Une localisation connue.

- Adansonia suarezensis, Malvaceae. En danger. Six subpopulations connues.

- Croton aleuritoides, Euphorbiaceae. En danger. Deux subpopulations connues dans la NAP.

- Mimosa capuronii, Fabaceae. En danger. Statut proposé par KMCC. Pas inscrite sur la liste rouge pour l’instant par manque de connaissance.

Ces 11 espèces sont toutes autochtones de la région DIANA, voire pour sept d’entre elles, endémiques localisées à l’aire protégée. Pour ces dernières, c'est leur micro-endémisme qui les classe dans la catégorie CR.

Les résultats de la première année

Trois missions de terrain ont été réalisées et ont permis de localiser 7 espèces sur les 11 ciblées. Certaines sont en cours de multiplication en pépinière.

- Manilkara suarezensis : 2 petites stations avec 45 pieds comptés dont seulement 11 semenciers.

- Begueaborealis : 5 petites stations avec 196 pieds recensés dont 48 semenciers. En cours de semis.

- Croton aleuritoides : 8 petites stations avec en tout 309 pieds inventoriés dont une cinquantaine de semenciers. Semis et boutures en cours.

- Helmiopsiella poissonii : deux très petites stations avec 180 pieds recensés dont 63 semenciers. Semis et boutures en cours.

- Adansonia suarezensis : plusieurs stations réparties dans la partie nord. Présence de nombreux semenciers mais difficultés de régénération naturelle à cause entre autres de la culture sur brulis. Semis en cours.

- Dombeyaambohitrensis : 1 station. L'identification de l'espèce vient d'être validée. L'étude de la station va pouvoir être réalisée.

- Eugenia calciscopulorum : 1 station. L'identification de l'espèce vient d'être validée. L'étude de la station va pouvoir être réalisée.

Holotype de Senna suarezensis (possiblement éteint) récolté en 1958 dans l’AP AA MdF par René Capuron © MNHN

La région Pays de la Loire a une responsabilité majeure pour la conservation de l’aire armoricaine d'une espèce rare et dispersée en France : le Pourpier d’eau du Dniepr. Un plan de conservation régional, rédigé en 2022 par le Conservatoire botanique, a pour objectif notamment de consolider les actions de gestion et de protection déjà engagées sur les très rares stations qui persistent. Il propose par ailleurs des recherches sur les stations historiques et des mesures de restauration sur les milieux ayant abrité autrefois la plante.

Contexte

Le Pourpier d’eau du Dniepr (Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.), plante de distribution surtout méditerranéenne mais présente jusqu’en Europe centrale (bord du fleuve Dniepr notamment) est rare en France : le pourtour méditerranéen/Corse et le nord-ouest de la France (départements de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire).

Le Pourpier d’eau du Dniepr (Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.), plante de distribution surtout méditerranéenne mais présente jusqu’en Europe centrale (bord du fleuve Dniepr notamment) est rare en France : le pourtour méditerranéen/Corse et le nord-ouest de la France (départements de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire).

- Il est inscrit sur la liste des espèces protégées des régions Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon.

- Il est considéré en danger critique d’extinction (CR) en Pays de la Loire et en Aquitaine.

- Il est également inscrit à l’annexe 1 de la Liste rouge armoricaine portant sur les taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant une menace généralement très forte.

En effet, un déclin des populations est observé depuis le 19e siècle dans la région, époque où les localités d’observation de la plante étaient plus nombreuses. Les populations aujourd’hui observées en Pays de la Loire se maintiennent seulement au niveau de trois localités situées en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.

La dégradation ou destruction de ses habitats naturels semble être la première cause de régression : urbanisation, fermeture ou eutrophisation des milieux, assèchement ou modification du régime d’inondation...

Description de la plante

Le Pourpier d’eau du Dniepr est une herbacée annuelle (il passe la mauvaise saison sous forme de graine) de très petite taille, qui peut être assez polymorphe et facilement confondue avec le Pourpier d’eau (Lythrum portula (L.) D.A.Webb), plante beaucoup plus commune avec laquelle il se trouve fréquemment. Mesurant généralement 5 à 10 cm, il s’en distingue par sa pilosité, son port plus dressé, la forme plus allongée de son réceptacle fructifère, ses feuilles plus arrondies, sans ou à très court pétiole, et également à la couleur rouge vineuse de ses pétales quand ils sont visibles car très éphémères ! La floraison est plutôt estivale (juin-juillet). Mais la plante, dite « à éclipse », peut ne pas germer certaines années où les conditions météorologiques et d’inondation lui auraient été peu favorables.

C’est une espèce pionnière, plus ou moins amphibie, inféodée aux substrats humides inondés l'hiver, tels que des mares temporaires, bords de rivière, bras ou annexes du lit majeur de grands fleuves, bords de plans d’eau, anciennes carrières de sable. Elle affectionne les lieux de pleine lumière à humidité ambiante et température plutôt élevée, et pousse sur des substrats légèrement acides et pauvres en nutriments.

Objectifs

L’état des lieux des populations de Pourpier d’eau du Dniepr en Pays de la Loire met en évidence une situation très fragile, du fait principalement du très faible nombre de localités où la plante se maintient. Le plan de conservation vise ainsi à mieux prendre en compte ces populations résiduelles, et à proposer des mesures de conservation adaptées et durables afin de maintenir un état de conservation favorable à l'espèce.

Le plan de conservation est un outil stratégique qui permet de mettre en place des mesures :

- d’information, de sensibilisation et de prise en compte de l’espèce,

- de sauvegarde des populations existantes : renforcer la protection des sites, mise en place de mesures de gestion appropriées,

- d'amélioration des connaissances : contribuer à la connaissance taxonomique, à la connaissance des communautés végétales, à la connaissance de la biologie du taxon et notamment la durée de vie des graines dans le sol,

- de suivi des populations,

- de conservation ex situ,

- de développement de partenariats.

> Télécharger le Plan de conservation en faveur en faveur du Pourpier d’eau du Dniepr

Remarque : Dans le cadre de la protection des données sensibles, les localisations précises des stations sont volontairement non divulguées dans le document. Nous vous invitons à nous contacter en cas de besoin.

Partenaires

- DREAL Pays de la Loire

- Région Pays de la Loire

- Association Bretagne Vivante

- Conseil départemental de Loire-Atlantique

- Conseil départemental de Maine-et-Loire

- Commune de Mûrs-Erigné

- Communauté d’agglomération Angers Loire métropole

- Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire

- Sociétés Orano et Néoen

- Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique

- Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu

Contact

Cécile Mesnage

Conservatoire botanique national de Brest

Antenne Pays de la Loire

Chargée d'études flore et habitats

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

En savoir plus

Nos actions phares

Nous avons choisi de vous présenter une diversité d'actions menées par le Conservatoire botanique national de Brest dans l'Ouest de la France et dans les hauts lieux de biodiversité mondiaux. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Faites votre choix !

-

Etude des prairies permanentes de Belle-île-en-mer

!!

Les prairies permanentes* de Belle-île constituent un patrimoine collectif majeur. La Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer (CCBI), consciente de cet enjeu, a mis au cœur de son Projet agro-environnemental et climatique la préservation de ces milieux. Le Conservatoire botanique contribue à ce projet par des études visant à caractériser les différentes prairies de l’île et à définir les bonnes pratiques agricoles.

Contexte

Avec près de la moitié de la surface de l’île exploitée par une cinquantaine d’agriculteurs, Belle-île-en-mer constitue un important territoire agricole où l’élevage joue un rôle primordial tant au niveau paysager qu'écologique, économique et social. En raison du contexte insulaire, les modes de gestion agricoles sont restés plutôt extensifs et ont privilégié les systèmes herbagers. Associées à la conjonction de plusieurs facteurs naturels déterminants (climat doux, forte influence maritime, substrat géologique schisteux, sols peu profonds...), ces pratiques ont favorisé la présence de végétations prairiales riches et originales. Mais leur intérêt n’a été mis en exergue que très récemment par le Conservatoire botanique national de Brest, venu initialement étudier les milieux littoraux exceptionnels qu’offre l’île.

*Mais c’est quoi une prairie permanente ? Le dictionnaire Larousse en ligne indique qu’une prairie est un « terrain couvert d’herbe [N.D.L.R. : de plantes herbacées vivaces] utilisée pour l'alimentation des animaux, par pâture ou par fauche, ou par les deux méthodes » et définit une prairie permanente comme une prairie qui « n'a été ni labourée ni ensemencée ». Autrement dit, l’étude s’intéresse plus particulièrement aux prairies dont la flore est spontanée, également appelées « prairies naturelles ».

Objectifs

Depuis 2016, le Conservatoire botanique national de Brest a été sollicité par les acteurs de la conservation des espaces naturels bellilois pour caractériser, catégoriser, localiser et globalement mieux comprendre les végétations prairiales de Belle-île-en-mer et les enjeux de conservation associés.

Premiers résultats

L’étude des végétations des prairies permanentes de Belle-île-en-mer (méthode phytosociologique) a permis de mettre en évidence une grande diversité de prairies permanentes, avec trente types de prairies différents recensés. Un premier état des lieux cartographique dans les terrains publics du Conservatoire du littoral et du Département du Morbihan a également permis d’identifier et de localiser les prairies les plus intéressantes d’un point de vue de la biodiversité et de préciser leur état de conservation en lien avec les pratiques de gestion agricoles insulaires. Ces travaux ont souligné l’originalité et le grand intérêt patrimonial des végétations prairiales de l’île. Certaines végétations de ces prairies étaient inconnues ou sont devenues rares sur le continent.

Près de la moitié d’entre-elles sont par ailleurs caractéristiques d’habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe 1 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore »). Ces résultats permettent de mettre en évidence la grande responsabilité de l’île pour la conservation de ces milieux.

Perspectives

L’implication du Conservatoire botanique national de Brest dans la conservation des prairies belliloises se prolonge en 2021 afin de poursuivre la localisation des enjeux et de sensibiliser les acteurs locaux. Plus globalement, la conservation des prairies permanentes apparaît aussi comme un enjeu majeur au niveau régional.

En effet, la biodiversité prairiale et la qualité paysagère des territoires marqués historiquement par les systèmes herbagers, comme à Belle-île, sont gravement menacés par les atteintes portées actuellement aux prairies (diminution des surfaces de prairies, modifications profondes de leur composition végétale…). C’est pourquoi le Conservatoire botanique national de Brest travaille sur la construction d’un projet d’étude sur les prairies permanentes de la région Bretagne. Ce projet viendra alimenter le plan national stratégique sur les prairies, en cours de construction par l’Office français de la biodiversité, en lien avec les Conservatoires botaniques nationaux et l’INRAe.

Rapports d'études

2 rapports d'études ont été réalisés par le Conservatoire.

- Masson G., Colasse V., Laurent E., 2016 - Contribution à l’étude des prairies de Belle-île-en-mer. Typologie phytosociologique. Conseil départemental du Morbihan, Communauté de communes de Belle-île-en-mer. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 89 p.+ 2 annexes.

- Laurent E. & Colasse V., 2020 - Prairies de Belle-île-en-mer : Etat des lieux des prairies de Belle-île-en-Mer dans les Espaces naturels sensibles et les terrains du Conservatoire du Littoral. Département du Morbihan, Conservatoire du Littoral. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 29 p. + 4 annexes.

Ils sont disponibles uniquement sur demande à e.laurent@cbnbrest.com

Partenaires

- Département du Morbihan

- Conservatoire du Littoral

- Communauté de communes de Belle-île-en-mer

Contact

Elise Laurent

Chargée d'études flore et habitats

Antenne Bretagne

Conservatoire botanique national de Brest

e.laurent@cbnbrest.comEn savoir plus

- Site web de Belle-île-en-mer : une faune et une flore remarquable

21 oct 2021

-

Évaluation de la responsabilité de la Bretagne pour la conservation des habitats d'intérêt communautaire

!!

Entre 2019 et 2020, le Conservatoire a évalué la responsabilité de la Bretagne et des sites Natura 2000 pour la conservation des habitats d’intérêt communautaire. Ce travail, répondant à un besoin exprimé par la DREAL et les chargés de mission Natura 2000, devrait aider à évaluer et prioriser les actions de gestion tant au niveau local qu'au niveau régional. Il repose sur des connaissances acquises ces vingt dernières années par le Conservatoire et permet de replacer la responsabilité de la région dans un cadre national et européen.

Entre 2019 et 2020, le Conservatoire a évalué la responsabilité de la Bretagne et des sites Natura 2000 pour la conservation des habitats d’intérêt communautaire. Ce travail, répondant à un besoin exprimé par la DREAL et les chargés de mission Natura 2000, devrait aider à évaluer et prioriser les actions de gestion tant au niveau local qu'au niveau régional. Il repose sur des connaissances acquises ces vingt dernières années par le Conservatoire et permet de replacer la responsabilité de la région dans un cadre national et européen.

!!02 fév 2021

-

Plan national d'actions en faveur du Panicaut vivipare

!!

Le Panicaut vivipare figure parmi les plantes les plus rares et les plus menacées d'Europe ! En France, il vit aujourd'hui dans un seul site situé à Belz dans le Morbihan. Identifié comme une priorité par l'Etat, il fait l'objet d'un "Plan national d'actions", coordonné depuis 2013 par le Conservatoire botanique national de Brest, dont la réussite repose sur l'implication la plus large possible des acteurs locaux.

!!27 aoû 2020

-

Réseau sur la restauration des zones humides de Bretagne

!!

Depuis 2012, le Conservatoire botanique national de Brest participe à un réseau expérimental sur la restauration de zones humides. D’abord initié dans le Finistère, le réseau est actuellement en cours d’extension au niveau régional sous la coordination du Forum des marais atlantiques.

!!15 nov 2019

-

Réseau de suivi du Coléanthe délicat en Bretagne

!!

Depuis 2016, le Conservatoire botanique anime un réseau de suivi du Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis) en Bretagne regroupant des opérateurs Natura 2000, des collectivités, des gestionnaires d'espaces naturels...

!!14 nov 2019

-

Méthodes de cartographie de la végétation : de la télédétection aux approches terrain

!!

La connaissance des végétations, et plus particulièrement la cartographie des végétations, intéressent de plus en plus les acteurs des territoires. Les cartes de végétation (ou de "milieux naturels" ou encore "habitats naturels") apparaissent en effet comme un outil indispensable dans les programmes d’aménagement du territoire, la gestion d’espaces protégés, la création d’aires protégées et le suivi des milieux naturels. Dans le cadre d’un Contrat Nature 2013-2017, le Conservatoire botanique s’est intéressé aux méthodes de cartographie et leur pertinence par rapport aux objectifs des utilisateurs des cartes.

!!22 nov 2017

-

Réseau des fermes de références en Bretagne

!!

De 2013 à 2017, un réseau breton de 19 fermes et 90 parcelles agricoles en zones humides a été passé à la loupe des agronomes, des botanistes et des entomologistes. Ce travail a été mené par les Chambres d’agriculture de Bretagne avec l’appui des partenaires scientifiques et techniques : Conservatoire botanique national de Brest, Groupe régional d’étude des invertébrés armoricains et Institut national de la recherche agronomique.

!!02 nov 2017

7 résultat(s)