Après environ 10 ans de partenariat, le Conservatoire botanique a produit deux documents de synthèse importants concernant l’état de connaissance de la flore (vasculaire et non vasculaire) et un plan de prospection sur le territoire d’Angers Loire Métropole (29 communes nouvelles et 41 communes déléguées).

Bilan 2024 de l'état de la flore et des lichens sur le territoire d'Angers Loire Métropole

Le Conservatoire botanique a dressé un état des lieux des connaissances à l’échelle du territoire d’Angers Loire métropole (ALM) pour :

- la flore vasculaire (plantes à fleurs, fougères et plantes alliées),

- les bryophytes (mousses, hépatiques et anthocérotes), les charophytes et les lichens.

Cette synthèse repose sur le système d’informations mutualisé du CBN de Brest : plus de 126 000 données de terrain et bibliographiques ont été validées et mobilisées, tous groupes confondus.

Pour chacun des groupes étudiés, un catalogue des espèces repérées actuellement ou citées par le passé dans le périmètre d’ALM est établi. Une analyse qualitative met en évidence les enjeux de conservation se rapportant aux espèces protégées et/ou rares et menacées, aux messicoles, aux plantes invasives. Par ailleurs, une analyse spatialisée localise les enjeux et risques identifiés à l’échelle des communes.

Exemple de messicole : le Miroir de vénus (Legousia speculum-veneris) © Julien Geslin (CBN de Brest)

Richesse des communes depuis 2000 en espèces menacées ou quasi menacées et localisation sur le territoire d’Angers Loire Métropole

L’objectif final de cette synthèse des connaissances vise à apporter une aide à la décision auprès des élus et des services (au niveau d’ALM comme des communes) afin d’assurer une prise en compte de la biodiversité végétale dans les politiques d’aménagement du territoire et d'alimenter les réflexions stratégiques de préservation de la nature.

À télécharger

Rapport bilan état de la flore : CBNB_Mesnage_2024_71999

Contact

Cécile Mesnage : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conservatoire botanique national de Brest

Antenne Pays de la Loire

Plan stratégique de prospection de la flore vasculaire pour le territoire d'Angers Loire Métropole

Pour actualiser régulièrement les bilans sur la flore sauvage et les enjeux associés, il est nécessaire d’entretenir sur le long terme la connaissance sur la biodiversité végétale du territoire étudié. C’est en effet un aspect essentiel pour apporter dans la durée une aide à la décision auprès des élus et des services (au niveau d’Angers Loire Métropole comme des communes) en matière de stratégie de préservation de la biodiversité et de croisement avec les politiques d’aménagement du territoire. Au niveau d’ALM, cela s’inscrit également dans la mise en œuvre du Plan Biodiversité et paysage et plus largement dans sa politique de transition environnementale.

La bonne connaissance d’un territoire dépend de nombreux éléments (nombre d’observations disponibles, actualité des données, dispersion des inventaires…) et ces éléments d’information peuvent être difficiles à récupérer, complexes à analyser et à croiser entre eux. Le Conservatoire botanique a ainsi mobilisé son système d’informations pour élaborer un plan stratégique de prospection de la flore vasculaire pour le territoire d’Angers Loire Métropole.

S’agissant des bryophytes (mousses, hépatiques et anthocérotes), charophytes et lichens, la connaissance en termes de composition et de répartition est encore trop lacunaire pour faire de telles analyses. Il est important d’améliorer globalement la connaissance sur ces groupes.

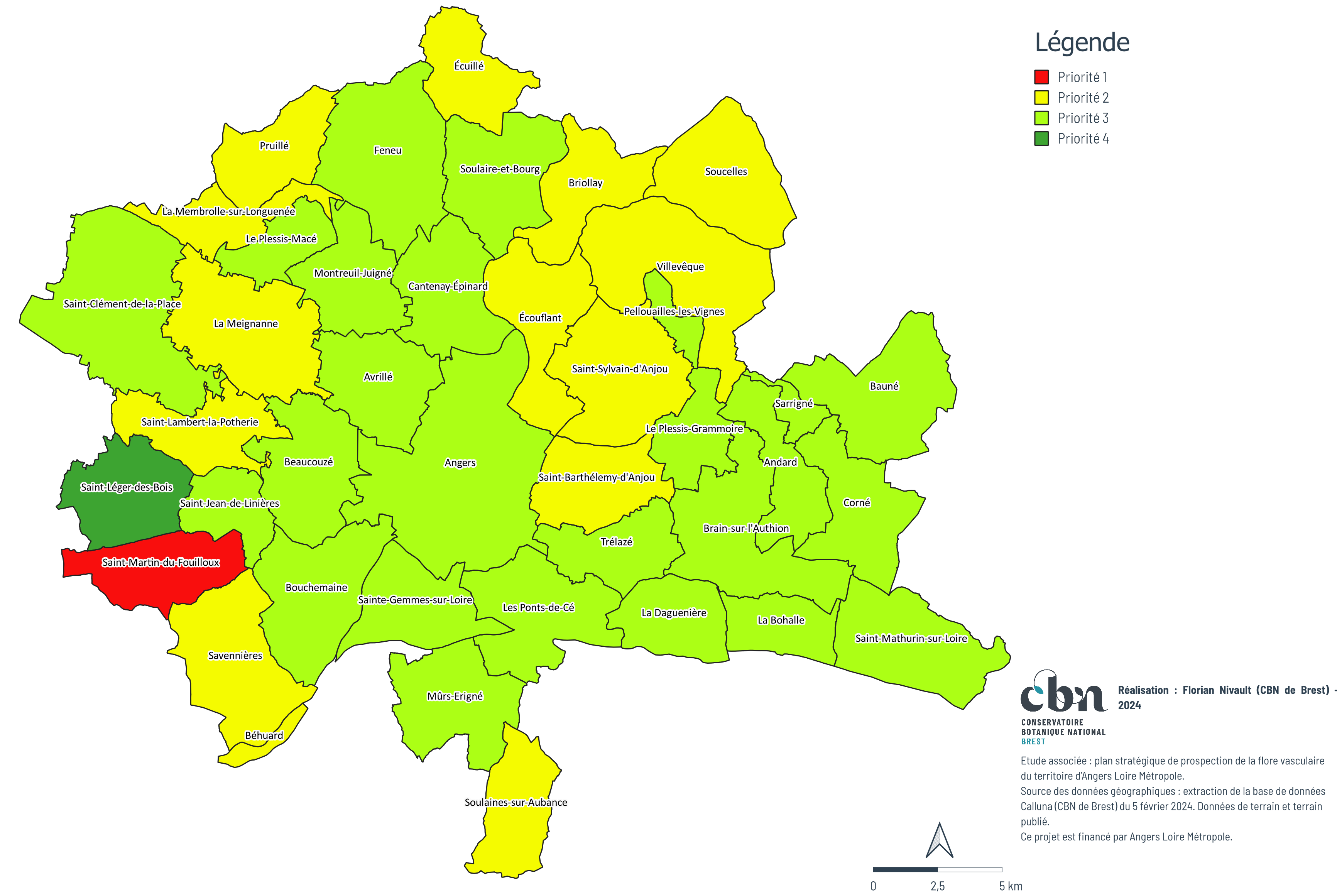

L’objectif du plan stratégique de prospection est de rendre les inventaires plus complets, plus actuels, plus précis et de les inscrire dans une démarche véritablement permanente d’acquisition de connaissance. Le croisement de ces analyses permet d’aboutir à des propositions :

- définissant des priorités d’intervention,

- orientant les prochains inventaires à mener dans l’espace (par commune déléguée) et dans le temps (calendrier de prospection).

Basé sur l’effort de prospection, l’exhaustivité et l’actualité des inventaires pour chacune des communes déléguées d’ALM, ce plan stratégique de prospection se veut être un outil d’animation destiné notamment au réseau des observateurs animé par le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) pour orienter les inventaires de terrain à mener. Il servira aussi à guider des inventaires réalisés par le personnel du CBNB et divers partenaires.

Ce plan de prospection permet également d’orienter les inventaires botaniques réalisés dans le cadre de l’Atlas de biodiversité Intercommunale (ABCi) dans lequel Angers Loire Métropole s’est engagé depuis 2023.

Hiérarchisation des inventaires floristiques à mener au sein des communes déléguées d’Angers Loire Métropole (la priorité 1 correspondant aux communes dans lesquelles les inventaires sont à mener en premier, et en dernier pour la priorité 4).

À télécharger

• Rapport plan stratégique de prospection : CBNB_Geslin_2024_72000

• Fiche synthétique : Plan stratégique de prospection CBNB 2024_ALM

Contact

Julien Geslin : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conservatoire botanique national de Brest

Antenne Pays de la Loire

À l’occasion des 20 ans du label « Jardin remarquable », décerné à près de 500 jardins, le très bel ouvrage de Cécile Niesseron présente 32 jardins venant illustrer la richesse et la variété du label, qu’ils soient botaniques, potagers, vergers ou encore jardins d`artistes.

Nous sommes très heureux et honorés que le Jardin du Conservatoire botanique national de Brest trouve sa place dans les pages « Jardins de collection ».

Ce label, qui nous est décerné depuis 2009, est attribué par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans sur la base de critères de qualité et d’exigence. Cette régularité vient souligner la rigueur que les équipes du CBN de Brest et les jardiniers de Brest métropole exercent au quotidien au service de la préservation des espèces végétales et de l'accueil du public.

À retrouver dans toutes les bonnes librairies !

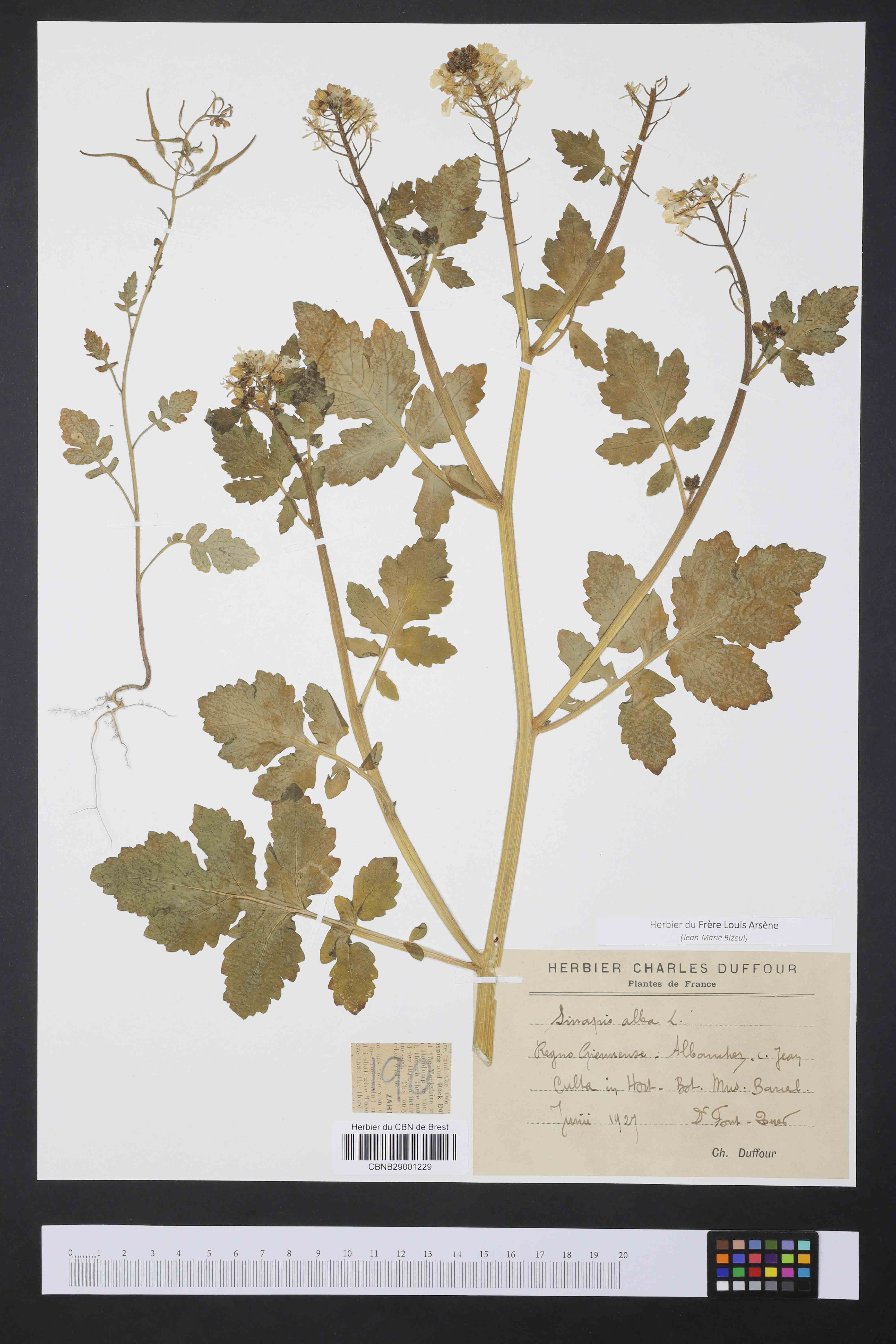

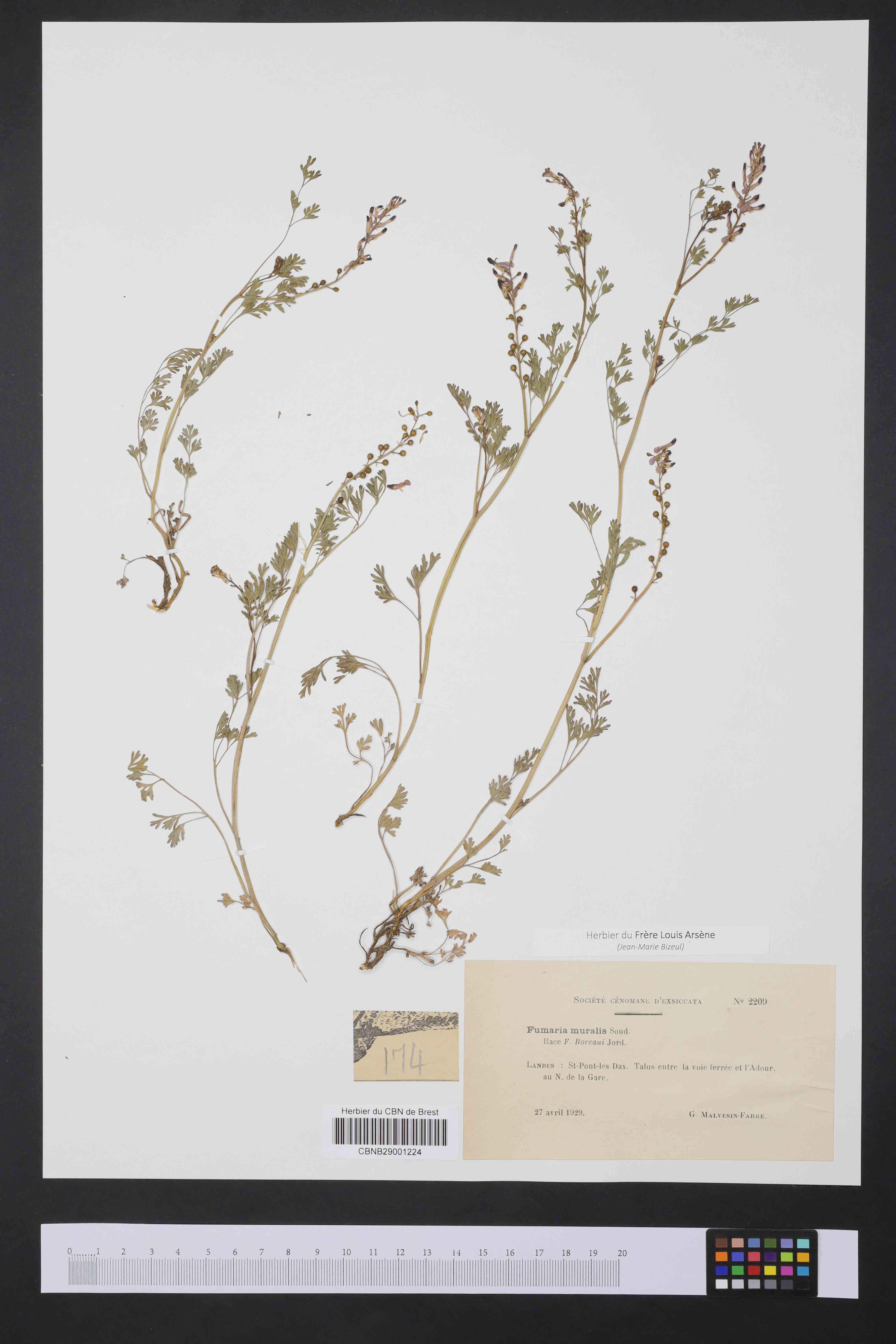

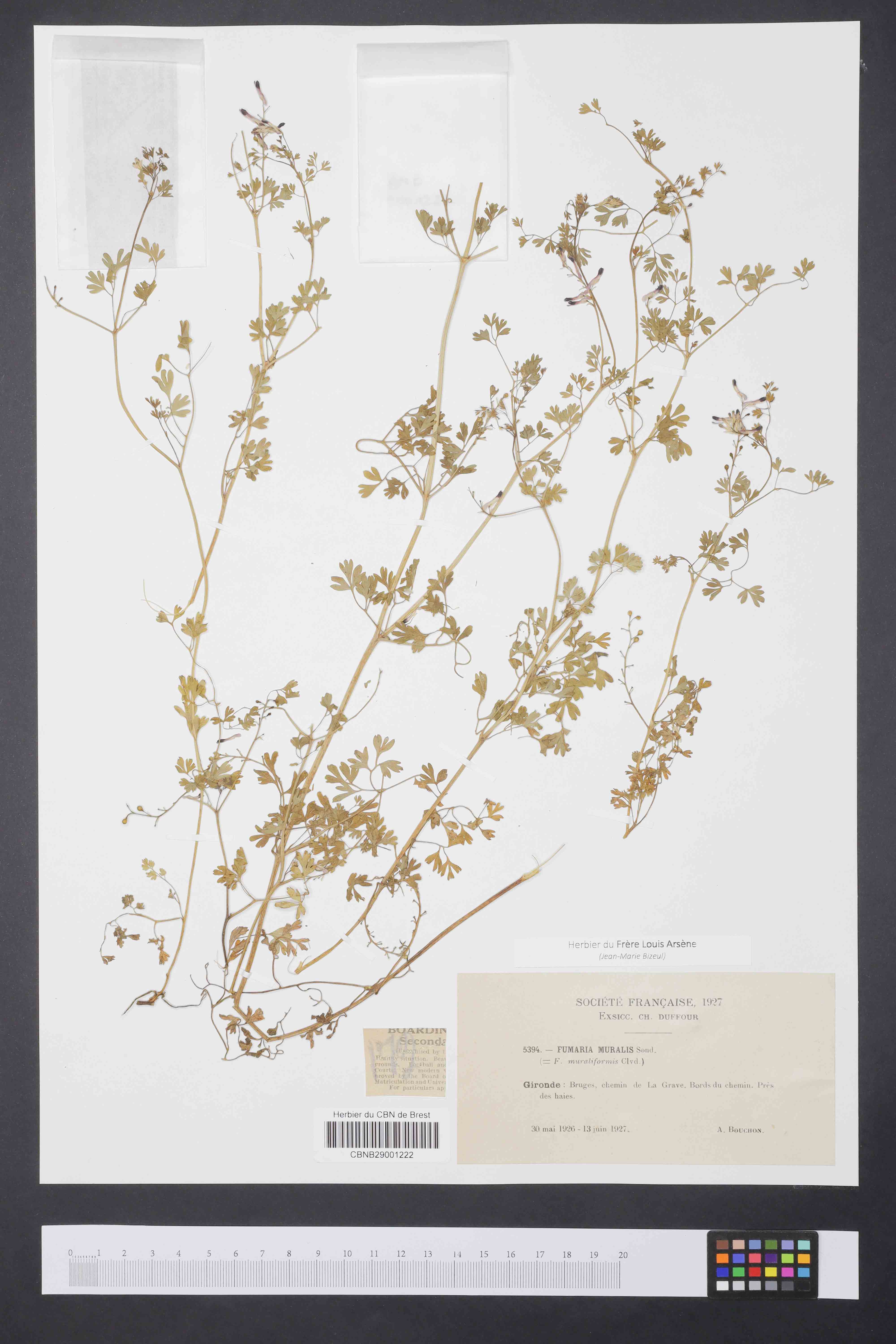

Les herbiers du CBN de Brest prennent un nouvel élan grâce au lancement d’un projet collaboratif !

Parmi ses nombreuses missions consacrées à la flore du Massif armoricain, le Conservatoire botanique national (CBN) de Brest gère un herbier composé de 22 collections de plantes séchées documentées. Ces collections, représentant près de 40 000 spécimens, sont des ressources précieuses pour la connaissance et la préservation de notre flore, avec des spécimens datant de plus de 200 ans.

Une partie de ces herbiers est encore conservée dans des feuilles de journaux d'origine, ce qui rend les spécimens inaccessibles et vulnérables. Pour assurer leur pérennité, chaque spécimen documenté doit être fixé sur une feuille de papier de conservation. Cette étape protège les spécimens à long terme, tout en redonnant l'accès aux données pour la connaissance.

Début septembre 2024, le CBN de Brest a lancé un projet expérimental d'une durée d'un an, invitant les bénévoles à contribuer à la préservation de ces collections uniques. Ce projet collaboratif offre à chacun l'opportunité de participer activement à la sauvegarde de notre patrimoine botanique. Les ateliers de découverte organisés en septembre ont été un véritable succès ! 29 passionnés de nature ont répondu présent pour découvrir le projet et 24 d'entre eux se sont engagés à poursuivre l'aventure en venant à au moins un atelier par mois. Grâce à leur enthousiasme et leur motivation, déjà plus de 60 planches ont été montées. Un début extrêmement prometteur pour le reste du projet.

Début septembre 2024, le CBN de Brest a lancé un projet expérimental d'une durée d'un an, invitant les bénévoles à contribuer à la préservation de ces collections uniques. Ce projet collaboratif offre à chacun l'opportunité de participer activement à la sauvegarde de notre patrimoine botanique. Les ateliers de découverte organisés en septembre ont été un véritable succès ! 29 passionnés de nature ont répondu présent pour découvrir le projet et 24 d'entre eux se sont engagés à poursuivre l'aventure en venant à au moins un atelier par mois. Grâce à leur enthousiasme et leur motivation, déjà plus de 60 planches ont été montées. Un début extrêmement prometteur pour le reste du projet.

Le Conservatoire botanique tient à remercier chaleureusement chaque bénévole pour leur précieuse contribution et leur engagement. Ensemble, nous œuvrons pour préserver la richesse de notre patrimoine botanique et transmettre cet héritage.

Le Conservatoire botanique tient à remercier chaleureusement chaque bénévole pour leur précieuse contribution et leur engagement. Ensemble, nous œuvrons pour préserver la richesse de notre patrimoine botanique et transmettre cet héritage.

Les inscriptions sont actuellement fermées jusqu'à Noël mais des places seront à nouveau disponibles à partir de janvier 2025. Si vous souhaitez participer à cette initiative, n'hésitez pas à nous contacter par Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour indiquer votre intérêt et recevoir une notification lors du prochain appel à bénévoles. Les ateliers ont lieu tous les mardis de 14h à 17h.

|

|

|

|

Contexte

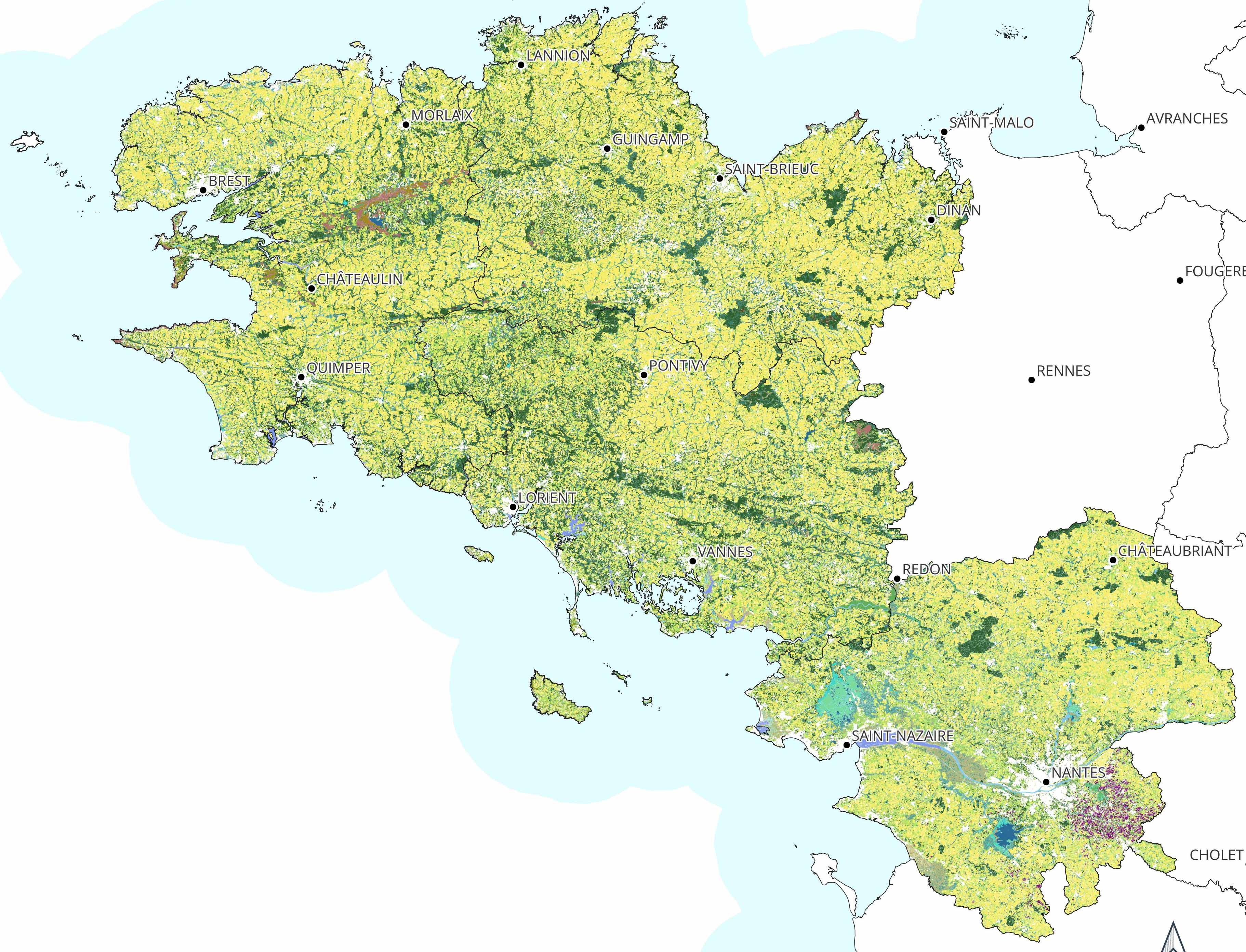

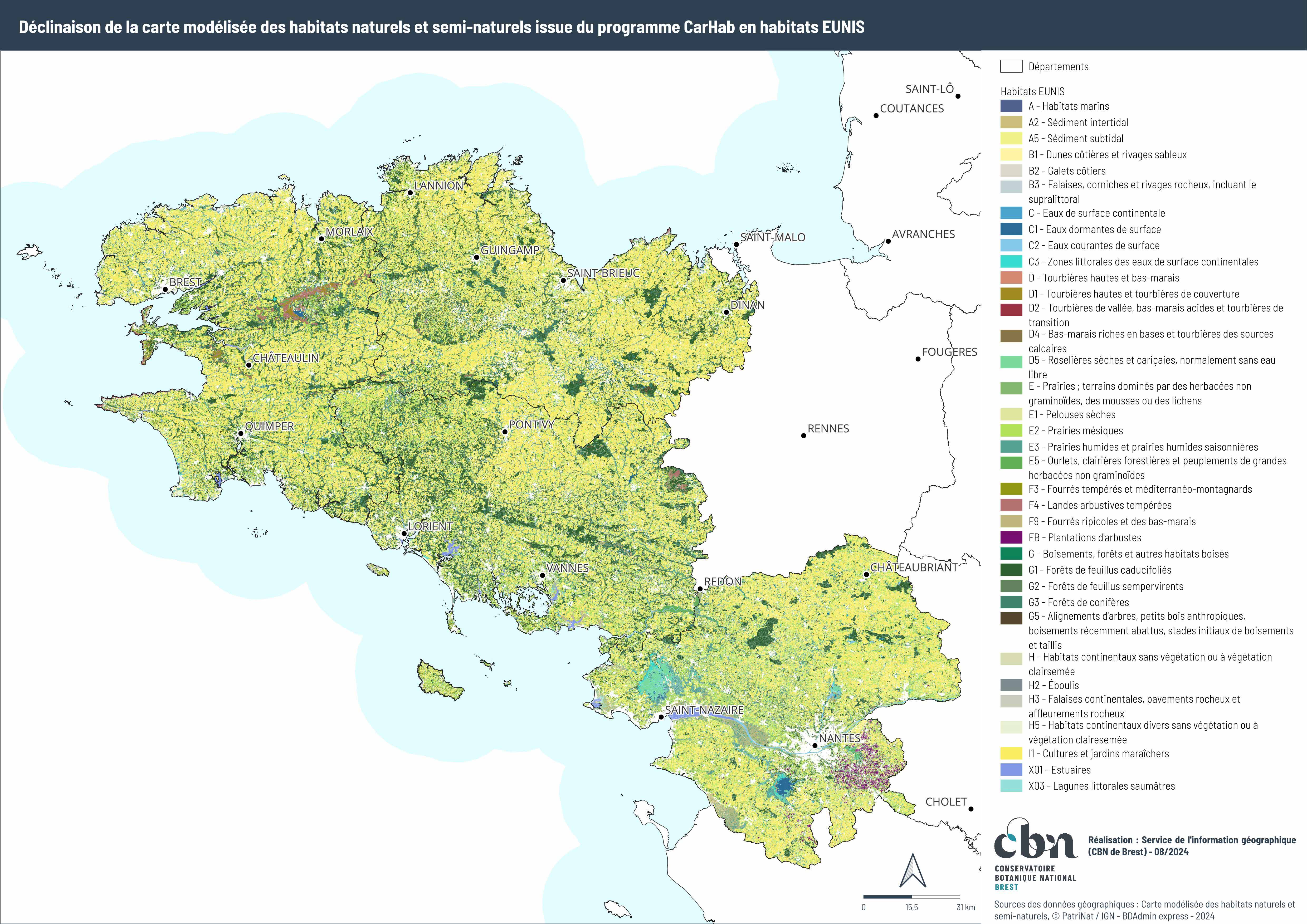

Le CBN de Brest applique depuis 2020 le programme national de cartographie des habitats naturels et semi-naturels porté par le ministère de l’Écologie et l'Office français de la biodiversité (OFB), et qui doit conduire à couvrir l'ensemble du territoire métropolitain d'ici 2026.

Ce programme, dénommé CarHAB, est effectué en partenariat avec le réseau des Conservatoires botaniques nationaux (CBN), le Ministère de la transition écologique, l’Institut géographique national (IGN), l’unité mixte de recherche PatriNat (MNHN-OFB-CNRS-IRD), et le laboratoire Environnement Ville Société (EVS-ISTHME) de l’Université Jean Monnet - Saint-Étienne.

Objectif

L'objectif du programme CarHAB est de produire par département des cartographies prédictives des habitats naturels et semi-naturels à l'échelle du 1/25 000. Cette cartographie met ainsi en évidence les potentialités écologiques des territoires. Elle doit pouvoir venir en appui aux politiques publiques nationales et territoriales et a pour finalité de prendre en compte les enjeux croisés de conservation de la biodiversité, d'aménagement et de gestion durable du territoire. Il s'agit notamment d'un outil socle pour la stratégie nationale pour la biodiversité 2030.

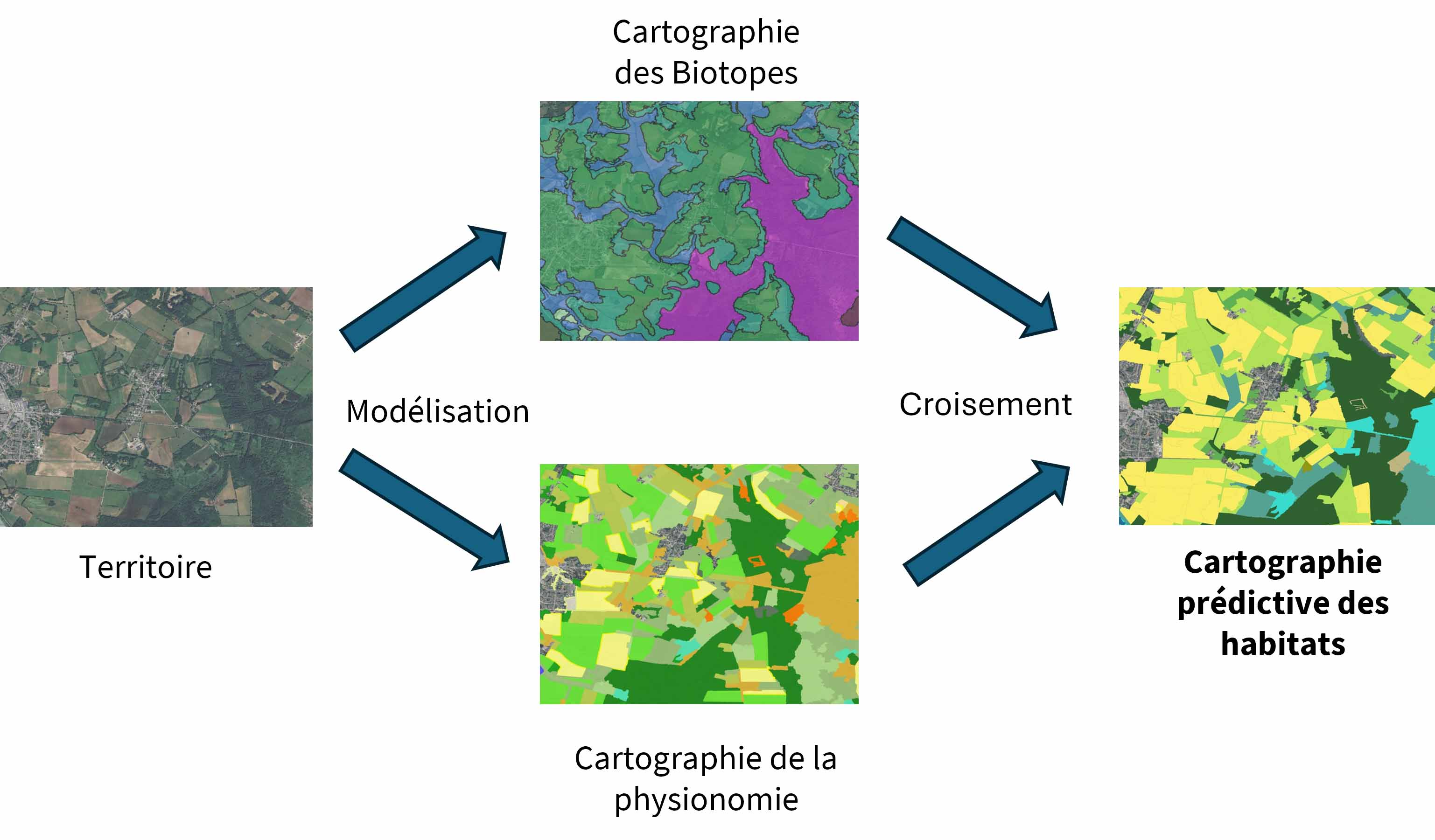

Méthodologie

Les cartes produites dans le cadre du programme CarHAB sont établies à partir du croisement de nombreuses données : données de terrain issues des systèmes d’information des CBN, couches d’informations environnementales, images satellitaires… Une première étape de modélisation permet de produire deux types de cartes : une cartographie de la physionomie de la végétation et une cartographie des biotopes. Le croisement de ces deux couches d'informations aboutit ensuite à la production de la carte prédictive des habitats.

Un biotope est une proportion de territoire écologiquement homogène (conditions édaphiques et climatiques identiques). Dans le cadre du programme, un biotope est défini selon la combinaison de 8 paramètres : Caractère littoral, étage de végétation, enneigement, ombroclimat, continentalité, humidité du sol, acidité et variante bioclimatique.

La physionomie correspond aux principaux stades de développement d'une série de végétation donnée (pelouses, prairies, fourrés, forêts, etc.).

Le croisement de ces deux informations permet la production de la cartographie prédictive des habitats naturels et semi-naturels CarHAB. Un rattachement aux référentiels d’habitats EUNIS et HIC (Habitats d’intérêt communautaire) est également fait.

Pour plus d'informations sur la méthodologie : https://inpn.mnhn.fr/programme/carhab

Résultats

En 2023, les cartes de 20 premiers départements ont été diffusées, dont celles concernant le Finistère et les Côtes-d'Armor pour le territoire d'agrément du CBN de Brest.

En septembre 2024, les cartes des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique viennent d'être diffusées à la suite de plus d'une année de travail.

Ces 4 départements sont téléchargeables et visualisables en ligne. Toutes les données sont accompagnées d’une notice nationale et d’une notice départementale.

Visualisation des données :

- Sur le site de l’INPN https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/CarHab/

- Sur le site du CBN de Brest https://www.cbnbrest.fr/observatoire-milieux/cartes-de-repartition/catalogue-de-donnees

- Sur le site géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Téléchargement des données : https://inpn.mnhn.fr/programme/carhab

Utilisation des Cartographies CarHAB

La cartographie CarHAB est issue d’un travail de modélisation ; elles doivent être utilisées avec précaution dans la mesure où les données produites sont prédictives et utilisables à l’échelle du 1/25 000.

Les données CarHAB ne peuvent pas être utilisées dans les cas suivants :

- en tant que donnée précise d’un état des lieux ;

- pour réaliser la cartographie d’habitats d’intérêt communautaire sans étude complémentaire ;

- pour analyser les surfaces artificialisées ;

- pour une analyse fine à l’échelle d’un site.

Depuis leur diffusion en 2023, les cartographies CarHAB ont cependant pu être mobilisées dans différents projets, avec des retours positifs, tels que :

-

Préparation de plans de prospection

- Ex : plans de prospection « faune » : permet de vérifier que le plan d’échantillonnage est bien équilibré entre les différents milieux et les différents compartiments écologiques (biotopes) ;

- Mise à jour de la trame verte et bleue d’un territoire ;

- Modélisation des zones humides prédictives d’un territoire ;

- Identification des habitats d’espèces ;

-

Préparation de la mise à jour des cartographies Natura 2000

- Ex : prélocalisation des habitats à enjeux à proximité du site Natura 2000 dans le cadre de l’extension d’un site ;

- Pré-diagnostics écologiques sur de vastes territoire, etc.

Contact : Paol Kerinec

Chargé de projet cartographie des habitats

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Plus de 40 années après l’arrivée de quelques graines au Conservatoire botanique national (CBN) de Brest et une disparition en nature une dizaine d’années plus tard, le maintien en vie de Cylindrocline lorencei a été un long chemin semé d’embûches mais qui se termine de la plus belle des façons aujourd’hui avec son retour en nature.

Tout ceci a été rendu possible grâce à une multitude d’acteurs, en passant par Jean-Yves Lesouëf, conservateur de 1975 à 2006, pour ses observations et la collecte de graines, les équipes du conservatoire d’hier et d’aujourd’hui (services international et ex situ), les jardiniers de Brest métropole qui entretiennent les collections au quotidien, les partenaires techniques extérieurs (INRAe de Ploudaniel, Vegenov à Saint Pol de Léon, NPCS à l’Ile Maurice) et financiers (Arche aux plantes, CEPF, Klorane botanical Foundation, Lafarge, Mauritius Commercial Bank, le grand public, avec un financement participatif) et le gouvernement mauricien.

Cylindrocline lorencei réintroduction 2024 © MCB

Une disparition déclarée en 1990

Dans les années 70, Cylindrocline lorencei est connue pour être en danger critique d’extinction à l’Ile Maurice. En 1982, lors d’une première mission sur l’île, Jean-Yves Lesouëf, fondateur du CBN de Brest décide alors, avec les autorisations des instances mauriciennes, de collecter des graines et des boutures sur les deux plants subsistant dans une unique station naturelle située à Plaine Champagne, dans l’espoir de procéder à un sauvetage de l’espèce. Les premières graines semées dès l’arrivée au conservatoire donnent de très beaux plants, et par mesure de sécurité une partie de ces plants est envoyée dans différents jardins botaniques à travers l’Europe et le monde (Cambridge, Kew, Edimbourg, Tafira, Funchal, Waimea et Nancy). En 1990, l’espèce est déclarée éteinte en nature.

Les biotechnologies au secours des plantes

À cette même période, malgré les efforts menés pour maintenir et multiplier les plants en culture au sein des différents jardins botaniques, l’espèce disparaît également en culture. Il ne reste donc plus de plants vivants de Cylindrocline lorencei. Seules subsistent quelques graines du lot collecté en nature stockées en banque de graines à -18°C au Conservatoire de Brest. Des nouveaux semis sont réalisés à partir de ces graines mais ne donnent hélas aucun résultat. Stéphane Buord, qui travaille alors au service de la conservation ex situ au conservatoire, décide de réaliser un test de coloration vitale sur quelques graines afin de s’assurer de la viabilité des graines stockées. Les résultats montrent alors que certaines graines possèdent des embryons vivants mais avec une réserve de la graine qui elle ne l’est pas, ce qui empêche donc l’embryon de germer par lui-même. C’est alors grâce à l’utilisation des biotechnologies, et plus précisément la culture in vitro, réalisée en collaboration avec l'INRAe de Ploudaniel qu’il réussit en 1993 à régénérer trois plantes entières en réalisant du sauvetage d’embryon. La technique consiste à extraire les embryons de la graine, à les désinfecter et les placer en culture stérile sur un milieu gélosé avec des substances nutritives pour permettre à l’embryon de se développer. Il s’agit alors d’une première mondiale au service de la conservation de la biodiversité.

Ces trois jeunes plantules issues de culture in vitro ont pu être acclimatées et cultivées au conservatoire durant plusieurs années pendant lesquelles les protocoles de culture et de multiplication se mettent en place. Malheureusement, aucune floraison n’est encore observée.

Bourgeons axilaires pour micropropagation © C. Gautier (CBN Brest)

Acclimatation de vitro plants © Charlotte Dissez (CBN Brest)

De l’innovation au protocole de culture

Au début des années 2000, les plants commencent à nouveau à dépérir en culture malgré tous les efforts pour les maintenir en vie. Une première floraison observée en juin 2004 fait renaître l’espoir, mais hélas des graines collectées ne donnent aucune germination après semis. Les essais de multiplication par bouturage ne donnent eux non plus aucun résultat, ceci est probablement dû au vieillissement des plants. Une nouvelle fois l’issue semble inéluctable.

Le Conservatoire tente de se rapprocher une nouvelle fois des biotechnologies végétales et de la culture in vitro, avec le soutien du laboratoire Vegenov. Les premiers essais réalisés sur du sauvetage d’embryons ne donnent pas de résultats, mais des essais sont menés en parallèle sur de la micro-propagation de la plante à partir de bourgeons axillaires. Cette technique donne cette fois-ci des premiers résultats.

Entre 2006 et 2010, un protocole de culture in vitro est alors établi, allant du type de matériel végétal utilisé pour la multiplication, en passant par les étapes de désinfection, introduction en culture in vitro, multiplication, enracinement et acclimatation (sortie du milieu stérile et mise en terre).

Après plusieurs années de travail et d’expérimentation, Il devient alors possible, à partir d’un bourgeon axillaire de Cylindrocline lorencei, de produire en deux ans plus d’une centaine de plants.

L’espèce peut alors être considérée comme sauvée en culture, et il devient donc envisageable d’organiser un retour vers l’Ile Maurice.

Culture in vitro Cylindrocline © C. Gautier (CBN Brest)

Le retour en nature et la transmission des connaissances

Au cours des années 2009-2010, de nouveaux contacts ont eu lieu avec les institutions gouvernementales et plus précisément le National Park Conservation Service (NPCS) qui mène depuis plus de 20 ans un long travail de préservation de la flore mauricienne afin d’envisager ce retour. De 2011 à 2024, différents programmes et financements ont eu lieu pour permettre le travail de retour vers l’Ile Maurice dans les meilleures conditions.

Huit colis de plantes ont pu être expédiés vers l’Ile Maurice, ce qui représente 288 plants et 300 vitro plants de Cylindrocline lorencei.

Cylindrocline lorencei mise en perlite pour envoi © C. Gautier (CBN Brest)

Les premiers colis ont permis d’établir le protocole d’envoi des plants avec les conditions de retour : type de matériel végétal le plus approprié (plants, vitro plants), taille des plants envoyés, conditionnement des plants en milieu inerte adapté, traitements phytosanitaires, permis d’importation, conditions de transports (température, obscurité, durée de voyage). Il a fallu également travailler avec nos partenaires mauriciens sur la prise en main de l’espèce une fois arrivée à l’Ile Maurice : conditions de réception des plantes à l’Ile Maurice, mise en quarantaine, acclimatation en pépinière, rempotage, maîtrise des nouvelles conditions de culture, essais de mise en pleine terre en pépinière.

Plusieurs années et colis tests auront été nécessaires avant de maîtriser pleinement toutes ces conditions. Les trois derniers colis expédiés ont pu alors être entièrement consacrés à ces essais de réintroduction.

Le premier essai de réintroduction en nature a eu lieu sur le site initial de Plaine Champagne où avait été trouvé les deux derniers plants. Trois plants ont été réintroduits en 2017 mais le milieu était semble-t-il trop modifié et perturbé par la présence de nombreuses espèces invasives et les plants n’ont pas survécu plus de 2 années.

En se basant sur les conditions de culture de l’espèce, le NPCS a alors identifié de nouveaux sites potentiels de réintroduction au sein de Conservation Management Areas (CMA), qui sont des espaces en nature délimités par des grillages, afin éviter la présence d’espèces animales indésirables et dans lesquelles les espèces végétales invasives sont arrachées pour permettre à la flore locale de se développer.

En 2019, 16 plants ont été réintroduits dans la CMA de Pétrin à titre expérimental. Les plants se sont bien adaptés pour la majorité, mais plusieurs pertes ont été observées par suite d’attaques d’achatines ou d’animaux sauvages (singes notamment). Cependant en 2024, 5 plants continuent de se développer.

En 2021, 19 plants ont à nouveau été réintroduits dans cette même CMA de Pétrin et en 2024, 12 plants sont toujours présents et se sont bien développés.

Cylindrocline lorencei réintroduit à Petrin en 2022 photo 2024 après 2 ans © C. Gautier (CBN Brest)

Ces premiers résultats d’introduction étant très satisfaisants, il a donc été décidé que l’année 2024 soit marquée par l’aboutissement du projet pour le Conservatoire botanique national de Brest avec l’expédition de 100 plants au mois de mai, dans l’objectif de réaliser des réintroductions en nature à grande échelle.

Début juillet 2024, un déplacement a eu lieu à l’Ile Maurice afin d’officialiser ce passage de relais. Lors d’une cérémonie organisée par le NPCS, en présence du ministre de l’Agroforestery et de nombreuses organisations agissant en faveur de l’environnement à Maurice, des plants de Cylindrocline lorencei ont été réintroduits à Pétrin et d’autres introduits dans des espaces semblables. Sur les 100 plants, 72 plants ont été placés à Pétrin, 10 à Florin et 10 à Plaine Champagne.

Réintroduction Cylindrocline lorencei le 04 juillet 2024 © MCB

Lors de cette cérémonie de plantation, un document réalisé par le CBN de Brest relatant les protocoles, allant de la culture in vitro aux expéditions et culture des plants de Cylindrocline lorencei, a été officiellement remis à M. Mahen Sirattan, ministre de l’Agroforestery et à M. Suraj Gopal, représentant du NPCS.

À ce jour, les plants réintroduits en nature se portent bien. Les suivis sont réalisés par les agents NPCS et nous espérons voir dans les années futures des floraisons et des plantules.

Cérémonie officielle de réintroduction avec M. Mahen Sirattan © MCB