En 2023, des chercheurs anglais (Ottley et al.) ont mis en évidence la présence d’une troisième espèce au sein du genre Leucobryum : Leucobryum albidum (P.Beauv.). Nous avons réuni quelques éléments de contexte et d’écologie et réalisé la traduction de la clé anglaise afin de faciliter la détermination des espèces de ce genre.

UNE NOUVELLE ESPECE QUI POURRAIT S’AVERER FREQUENTE

L’étude, qui s’est basée sur des aspects moléculaires et morphologiques, a permis de confirmer la présence de Leucobryum albidum en Grande-Bretagne. Cette espèce a des critères intermédiaires entre les deux espèces connues jusqu’ici en Europe mais son identification impose une récolte systématique pour identification en laboratoire. Depuis la parution de l’article, L. albidum a pu être détecté dans plusieurs régions françaises, dont la Bretagne et les Pays de la Loire. L’article et les premières investigations de terrain mettent en évidence que L. juniperoideum semble rare et a souvent été confondu avec L. albidum.

Leucobryum albidum © Paol Kerinec (CBN de Brest)

>> À télécharger : CBN de Brest_Précisions sur le genre Leucobryum dans le Massif armoricain_2025

REMERCIEMENTS

Nous remercions les chercheurs anglais Tom Ottley, Jan Kučera, Tom Blockeel et Jacky Langton pour nous avoir permis de diffuser une partie de leur travail de recherche sur le genre Leucobryum. Nous remercions également José Durfort pour sa contribution, Sylvie Magnanon et Gaëtan Masson pour la relecture du document.

REFERENCES DE L’ARTICLE

Ottley T., Kucera J., Blockeel T., Langton J., 2023 - A molecular and morphological study of Leucobryum in Britain and Europe: the presence of L. albidum (P.Beauv.) Lindb. confirmed. Journal of Bryology, 45 (1) : 1-29.

C’est lors d’une journée grise du mois décembre 2024, sur la commune de Chanzeaux (49), en terrain plutôt acide, qu’il a été observé de minuscules frondes en forme d’éventail, ressemblant aux frondes stériles d’Anogramma leptophylla (L.) Link (l’Anogramme à feuilles minces). Il a fallu attendre début mars 2025 pour confirmer l’espèce, avec la croissance des frondes fertiles.

Alors que l’Hyrôme coule en contrebas, la station se trouve sur un coteau traversé par un suintement. La fougère se développe à côté de cette source d’eau, cachée sous des rochers, exposés au soleil. Cela lui permet de bénéficier d’un micro-climat optimal à son développement : chaleur et forte humidité atmosphérique. L’espèce croît au sein d’une bryoflore diversifiée avec comme dominante, Reboulia hemisphaerica.

Cette fougère se distingue par ses deux types de frondes : fronde stérile et fronde fertile. La première est de petite taille, a des divisions du limbes larges et ne produit pas ou très peu de sores. Alors que, la seconde, est de plus grande taille (~5 cm ici), a un long pétiole, des divisions du limbes plus fines et produit des sores. Son cycle de reproduction est assez unique : le prothalle est bisannuel alors que le sporophyte est annuel (seul cas parmi nos fougères européennes). Les premières frondes stériles sont visibles dès l’automne, les frondes fertiles se développent au début du printemps, flétrissent avant l’été, pour disparaître ensuite. L’espèce passe alors inaperçue.

Anogramma leptophylla est une fougère rare en France, à affinités méditerranéennes-atlantiques. En Massif armoricain, ses populations les plus importantes sont au nord de la Bretagne (cf. eCalluna). En Maine-et-Loire, l’espèce n’avait jamais été observée auparavant, malgré un inventaire des ptéridophytes dans les années 1990 et des recherches ciblées (cf. notamment Braud, 2001). Dans les départements voisins, elle est présente en Loire-Atlantique, Vendée et Deux-Sèvres. En Pays de la Loire, elle est protégée et cotée EN (En Danger de disparition) sur la liste rouge. Un état des lieux de la population a donc été réalisé en 2025 : la plante fera l’objet d’un suivi dans le temps et des contacts seront engagés afin d’assurer sa préservation.

Cette observation en Anjou, fait suite aux autres découvertes départementales en Deux-Sèvres (2022), Haute-Vienne (2023), Creuse, Corrèze et dans l’Indre (2024). Cela nous amène à nous poser des questions sur ces évènements : est-ce que l’espèce est en voie d’extension dans nos régions ? Est-ce que ses populations sont viables sur le long terme ? Est-ce que l’espèce est présente sur d’autres sites ? C’est pour cela qu’il serait intéressant de prospecter dans les coteaux rocheux thermophiles, avec des suintements et des zones ombragées sous les rochers, pour espérer trouver Anogramma leptophylla, afin de mieux comprendre sa répartition et sa tendance démographique dans notre région.

Texte : Ewen Delahaye

Bibliographies :

Boudrie M., Mady M., Nawrot O., Bizot A., 2024 - Nouveautés ptéridologiques remarquables en Limousin pour l’année 2023 et le premier semestre 2024. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, 55 : 59-78.

Braud S., Charrier M., Mourgaud G., 1999 - Les ptéridophytes du Maine-et-Loire. Inventaire et cartographie. E.R.I.C.A., 12 : 62 p.

Braud S., 2001 - Inventaire et cartographie des ptéridophytes du Maine-et-Loire. Additif n°3. Bulletin de liaison Mauges nature, 61 : np.

Prelli R., Boudrie M., 2021 - Les fougères et plantes alliées d'Europe. Mèze : Biotope éditions, 528 p.

Anogramma leptophylla in situ (Julien Geslin © CBN de Brest)

Chargé d'étude flore, responsable départemental Maine-et-Loire

C’est lors d’une sortie dédiée aux lichens terricoles en décembre 2024 dans le vallon de Port Blanc à Locmaria au sud de l’île, qu’Acaulon mediterraneum, une minuscule bryophyte a été découverte. En examinant sous la loupe binoculaire un échantillon de sol, cette petite bryophyte est apparue en population groupée de quelques millimètres de hauteur.

Colonie Acaulon mediterraneum © Yves Brien

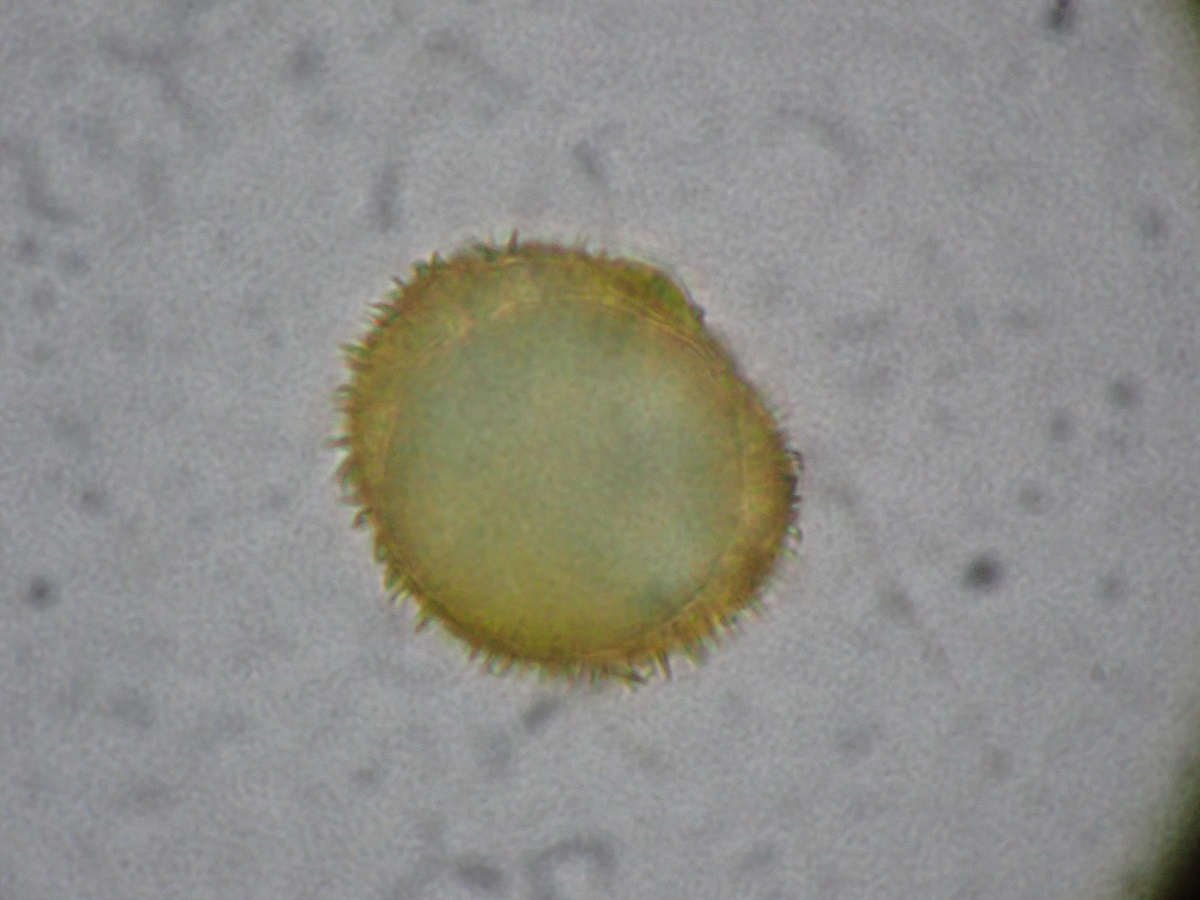

Au départ, on pense à Acaulon muticum qui n’a jamais été signalé sur l’île. Mais l’examen des spores au microscope nous conduit à un autre taxon très proche. En effet, Acaulon muticum et Acaulon mediterraneum ne diffèrent que par leurs spores, finement granuleuses pour le premier, finement spinuleuses pour le second, dans des capsules orange à peine pédonculées.

Elle fut observée sur le sol d’un mur en moellon local, en condition bien ensoleillée. Belle-Ile, avec ses faibles précipitations, autour de 700 mm annuels, son ensoleillement parmi les plus forts de Bretagne, 2200 heures de soleil par an contre 1600 à Ouessant, et sa période sèche estivale, est favorable à la présence de ce taxon à tendance méditerranéenne. Elle rejoint ainsi, les bryophytes et hépatiques caractéristiques de ce climat particulier et déjà observées à Belle-Ile : Fossombronia echinata ou encore Corsinia coriandrina.

Individus Acaulon mediterraneum © Yves Brien

Acaulon mediterraneum serait à rechercher ailleurs en Bretagne, plutôt sur sol neutre, car, bien que rare, il est néanmoins présent dans quelques comtés de l’ouest de l’Angleterre. Pouvant être confondu avec Acaulon muticum, il convient d’examiner les spores au microscope.

Spore Acaulon mediterraneum © Yves Brien

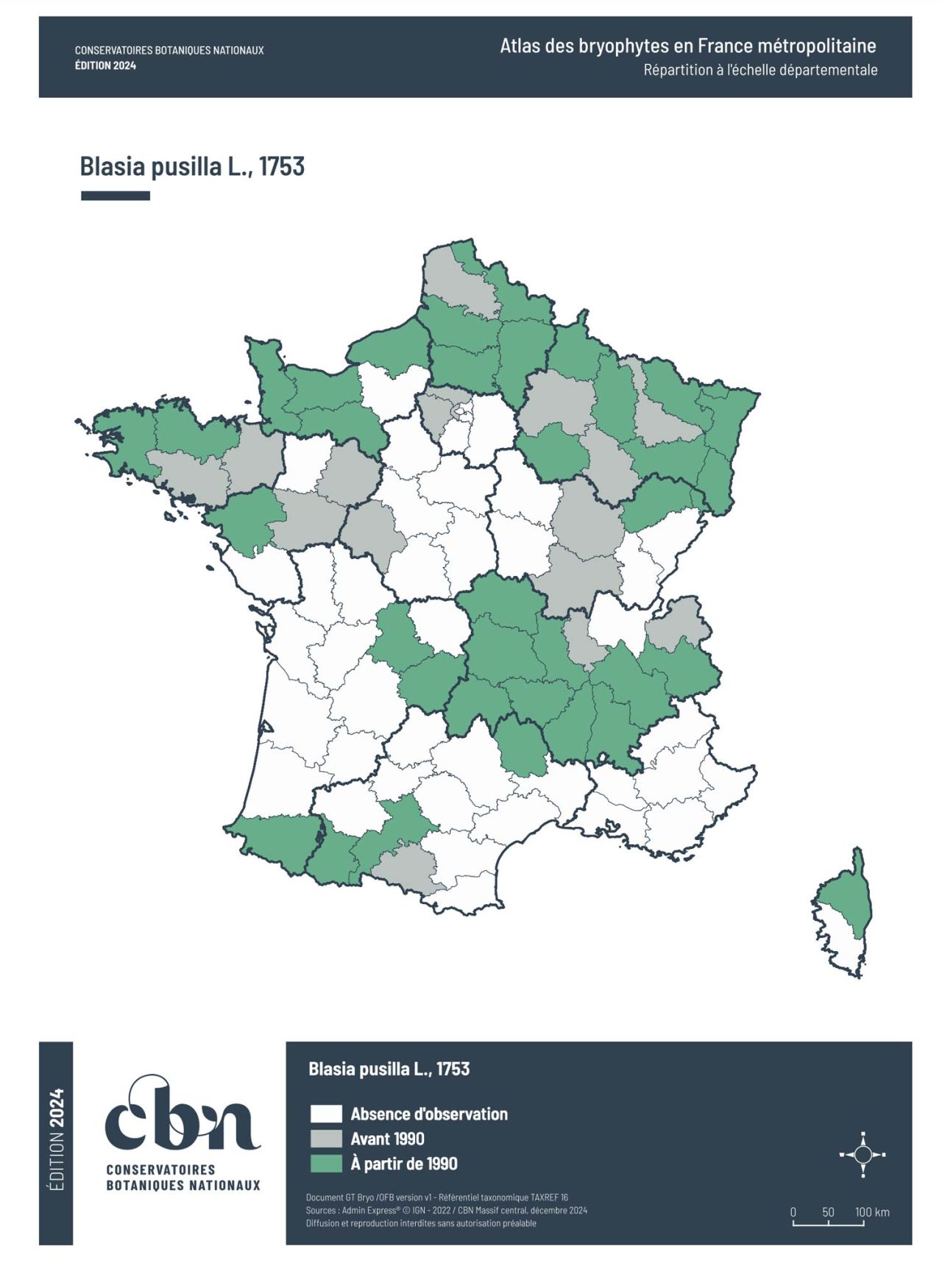

✨Porté par le réseau des Conservatoires botaniques nationaux et soutenu par un partenariat stratégique avec l’Office français de la biodiversité (OFB), l’Atlas des Bryophytes de France métropolitaine représente la première base de données nationale de référence sur la répartition des mousses, des hépatiques et des anthocérotes dans l’Hexagone.

Nous tenons à remercier José Durfort, Séverine Stauth et Jean Le Bail qui ont grandement contribué à ce travail.

✔️1408 taxons validés

✔️ 2 ans de collaboration pour valider les données et homogénéiser les informations selon le référentiel hashtagTaxRef v16

💡Ce projet ambitieux constitue une avancée majeure dans la connaissance de la bryoflore en France, en offrant une vue d’ensemble de la chorologie des espèces et en mettant en lumière la rareté de certaines d’entre elles.

Fruit d’un travail collaboratif impliquant des professionnels et des bénévoles, cet Atlas est une étape clé dans l’amélioration de nos connaissances sur cette flore discrète mais essentielle pour nos écosystèmes.

👉 Découvrez l’Atlas et accédez aux ressources complémentaires (Base des données bryologiques, Base européenne des traits des Bryophytes, Guide méthodologique de bryosociologie)

En illustration : 1/ Exemple avec la carte de répartition de Blasia pusilla - 2/ Mannia triandra © Luc Olivier, CBN du Massif central - 2/ Hookeria lucens © Leslie Ferreira, CBN du Bassin parisien

Depuis septembre 2024, une équipe de bénévoles passionnés s'active pour préserver les herbiers conservés au CBN de Brest. Ils sont plus de 25, amoureux de la nature et désireux de contribuer à la conservation de ce patrimoine scientifique, à donner de leur temps, au moins une demi-journée par mois.

Chaque semaine, près de 12 bénévoles se retrouvent pour monter des planches d'herbiers, un travail méticuleux et collectif qui a permis de finaliser plus de 450 planches en seulement trois mois.

Un héritage botanique exceptionnel : la collection du Frère Louis Arsène

Le Frère Louis Arsène (1875-1959), botaniste morbihannais, a constitué une collection remarquable de plus de 20 000 planches d'herbiers, dont une partie est conservée au CBN de Brest et deux autres à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Jersey. Véritables témoignages d'une époque de l'histoire botanique, ses travaux constituent un patrimoine historique et scientifique.

Le groupe de bénévoles a commencé par travailler sur la collection "France et Europe" du Frère Louis Arsène. Ce corpus comprend le ou les échantillons récoltés ainsi qu'une étiquette bien renseignée, cela le rend idéal pour s'initier aux techniques de montage.

Maintenant que les techniques de montage sont maîtrisées, l'équipe de bénévoles se prépare à relever un nouveau défi à partir de fin février 2025 : restaurer la collection des plantes de l'Ouest de la France issue principalement des récoltes du Frère Louis Arsène. L'analyse de cette collection permettra ensuite au CBN de Brest d'enrichir ses connaissances sur la flore du Massif armoricain, en exploitant les données de répartition historique.

L'importance d'un herbier

Un herbier n'est pas qu'une simple collection de plantes séchées. C'est un outil scientifique essentiel pour la recherche en botanique. Les herbiers permettent d'identifier les espèces mais aussi d'étudier l'évolution de la flore ou encore de suivre la répartition des espèces, notamment pour les plantes rares ou menacées.

Grâce au montage minutieux des bénévoles, ces planches, véritables archives scientifiques contribuent à la connaissance du monde végétal et à la préservation de la biodiversité. En s'investissant dans ce projet, nos bénévoles jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde de ce patrimoine historique précieux.

Rejoignez l'aventure !

Vous souhaitez vous investir dans un projet enrichissant ? Partager un moment convivial tout en contribuant à la préservation de notre patrimoine naturel et scientifique ? Rejoignez notre équipe de bénévoles !

Que vous soyez botaniste amateur ou simplement une personne minutieuse, vous êtes les bienvenu.e.s ! Les séances de montage se tiennent tous les mardis et les vendredis matin.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

L'équipe de bénévoles du groupe herbier

Témoignage de Sylvie P., bénévole enthousiaste

Le réseau naturaliste dont je suis adhérente m'a relayé l'annonce dans laquelle le CBN de Brest indiquait qu'il recherchait un soutien bénévole pour monter des herbiers anciens, la proposition m'a tout de suite intéressée.

Quelles ont été alors mes motivations ?

Tout d'abord, de formation scientifique, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à réaliser des herbiers. Ensuite, je suis depuis longtemps les activités du Conservatoire botanique avec beaucoup d'intérêt. Enfin, avoir la chance de découvrir des plantes séchées, depuis plus de 150 ans parfois, et se rendre utile dans un domaine qui m'intéressait ont été des motifs prépondérants.

Ma décision était prise !

Et ensuite ?

Ce fut le début d'une belle aventure : Claire et Laurence ont accompagné notre formation avec beaucoup de bienveillance mais sans oublier la rigueur et l'exigence nécessaires à ce projet. Elles ont ainsi su créer une ambiance que je retrouve avec plaisir à chaque atelier.

Loin d'être monotones, les tâches liées au montage, peuvent, selon nos envies, varier d'une séance à l'autre : préparation, montage de l'échantillon où l'on oublie, ni la rigueur ni l'esthétique, saisir des données.