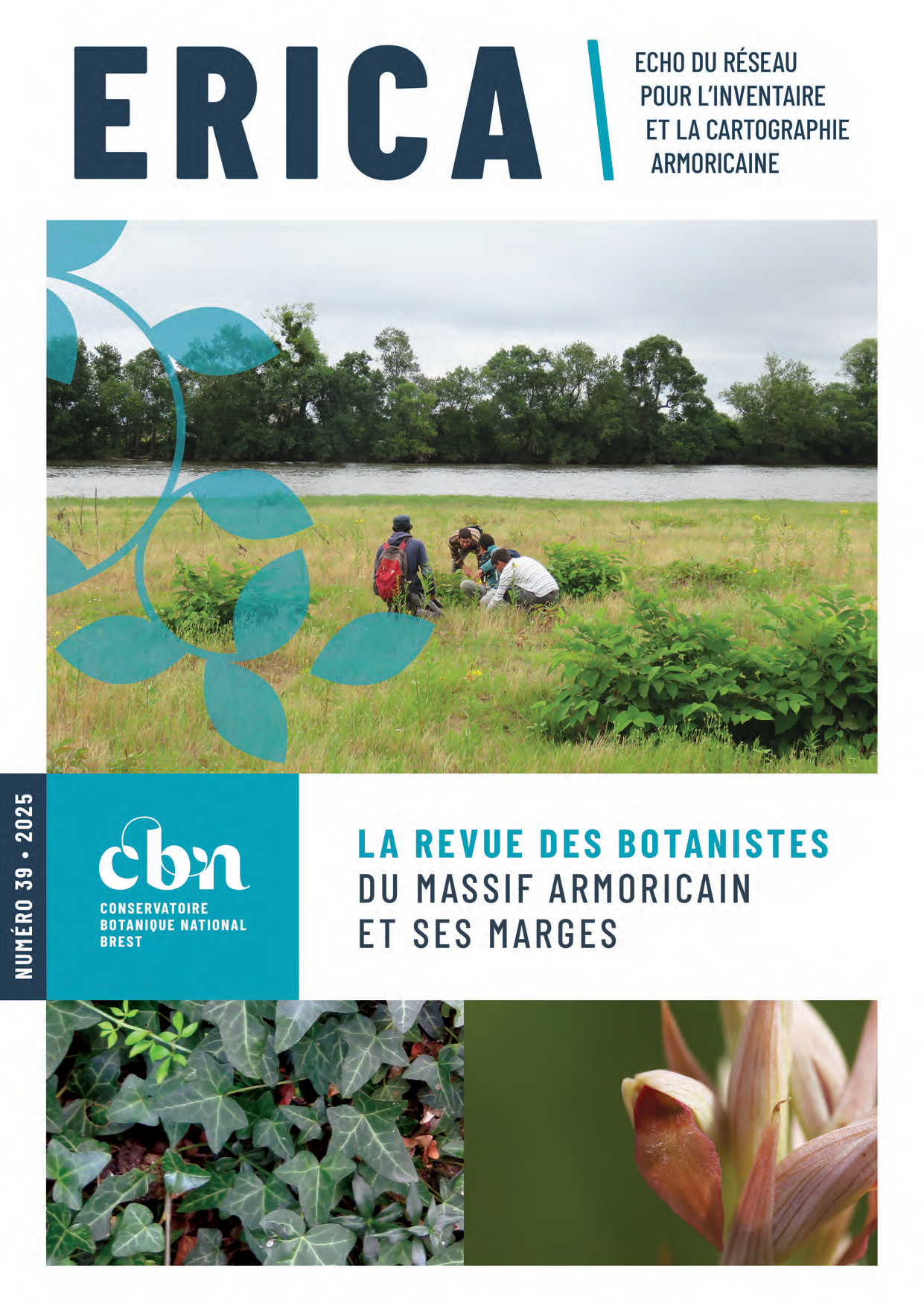

Chaque printemps, notre revue Erica revient avec l’ambition intacte de partager les avancées scientifiques sur la flore sauvage de nos régions.

Depuis 1992, Erica est un repère pour les botanistes, phytosociologues, gestionnaires d’espaces naturels et passionné·es de nature. Cette année, elle fait peau neuve : une nouvelle maquette, plus d’illustrations, plus de voix du terrain… mais toujours la même exigence scientifique.

Observer, comprendre, transmettre.

Ce nouveau numéro met en lumière une diversité d’initiatives : observations de terrain, suivis d’espèces, actions de conservation ou encore gestion d’habitats naturels. À travers ces pages, c’est tout un réseau de bénévoles, de partenaires et d’équipes du Conservatoire botanique national de Brest (et de ses homologues en Normandie et Sud-Atlantique) qui s’exprime.

Erica, c’est aussi une revue en mouvement, au cœur du projet TransitionS du CBN de Brest pour 2024-2033. Car face à l’érosion de la biodiversité, le défi est clair : renforcer la connaissance pour mieux protéger.

En 2025, le Conservatoire fêtera ses 50 ans d’engagement pour la flore de l’Ouest. Une histoire riche et résolument tournée vers l’avenir.

Découvrez la nouvelle édition et (re)découvrez Erica : une revue vivante, exigeante et collective.

Le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) œuvre depuis 50 ans pour la connaissance et la préservation de la flore sauvage et des habitats naturels. La documentation du CBNB accompagne le travail quotidien du personnel et met à disposition, via un catalogue documentaire en ligne, des ressources pour tous les acteurs engagés dans la connaissance et la préservation de la biodiversité.

Notre mission documentaire repose sur quatre grandes actions :

- Collecter l’information scientifique et technique en lien avec les missions du CBNB ;

- Conserver durablement ces documents, dans une logique de mémoire et de traçabilité des savoirs ;

- Valoriser la richesse de ces contenus par un travail rigoureux de traitement, de classement et d’indexation ;

- Diffuser largement l’information auprès de tous les publics concernés, dans un esprit de partage et d’ouverture.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les grandes orientations du Conservatoire en matière de valorisation des connaissances.

Un catalogue documentaire riche, spécialisé et actualisé

Le catalogue documentaire du CBNB offre un accès à un fonds documentaire riche de 14 386 notices.

Des thématiques au cœur de la biodiversité

Les documents référencés couvrent l’ensemble des thématiques au cœur des missions du CBNB :

- La flore, avec un focus sur les espèces rares, menacées ou protégées ;

- La végétation, à travers des typologies, des études sur des groupements végétales et des cartographies d’habitats ;

- Les lichens pour l’acquisition des connaissances sur le territoire ;

- Les habitats naturels, dans une optique de gestion, de restauration et de conservation ;

D’autres thématiques concernent les moyens d’actions mis en œuvre :

- La gestion des sites, fondée à la fois sur l’expertise scientifique et les retours d’expérience de terrain ;

- La restauration, documentée à travers des méthodologies ou des bilans d’actions par exemple ;

- La conservation, qui constitue le fil conducteur de l’ensemble du fonds, tant au niveau des espèces que des milieux.

Une couverture territoriale à la fois ciblée et ouverte

Si le catalogue se concentre sur le Massif armoricain (Bretagne, Pays de la Loire, ex Basse-Normandie et les Deux-Sèvres), mais il intègre également des données sur la France entière, l'Europe et les hot spots de la biodiversité dans le monde. Ce positionnement géographique confère au catalogue une double dimension, à la fois opérationnelle et stratégique. Cet outil accompagne les missions menées sur les territoires par le CBNB, tout en enrichissant les réflexions générales sur la conservation de la flore et des végétations.

Une diversité de documents au service de la connaissance

Le catalogue propose une grande variété de documents : ouvrages scientifiques et techniques, guides de vulgarisation, rapports d'études, publications du CBNB et plus d’une centaine de périodiques spécialisés suivis dans le cadre d’une veille scientifique et technique.

Un accès libre en ligne

Dans un souci de diffusion de la connaissance, vous pouvez consulter le catalogue documentaire du CBN de Brest.

L’interface permet de :

- Rechercher par mots-clés, auteurs, titres, années de publication ;

- Filtrer les résultats par type de document, thématique ou territoire ;

- Accéder directement aux documents disponibles en téléchargement.

Une documentation mobilisable immédiatement

Plus de 5 300 documents sont disponibles en téléchargement. Ce choix reflète notre volonté de mettre à disposition des ressources documentaires consultables rapidement.

Parmi ces documents téléchargeables figurent, entre autres, des articles scientifiques, des synthèses de données, des études de terrain mais aussi des guides méthodologiques utiles pour la gestion des milieux ou des plans de conservation d’espèces.

Quelques conseils pour une recherche efficace

Pour optimiser vos recherches dans le catalogue, voici quelques recommandations :

- Utilisez des mots-clés précis, en lien avec les espèces, les territoires ou les types d’habitats recherchés ;

- Activez les filtres géographiques (ex : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie)

- Consultez les notices détaillées, qui offrent un résumé du contenu, les auteurs, la date, et le lien vers le document si celui-ci est disponible.

Ce fonds, en constante expansion, s'enrichit chaque année de plus de 1 000 nouvelles références collectées, produites dans le cadre de nos activités ou envoyées par nos partenaires.

Le catalogue documentaire du CBNB n’est pas seulement un espace de consultation : c’est une ressource au service de la biodiversité, des territoires et des acteurs qui témoigne de la richesse des connaissances produites et mobilisées depuis des décennies, et qui incarne notre engagement à les partager.

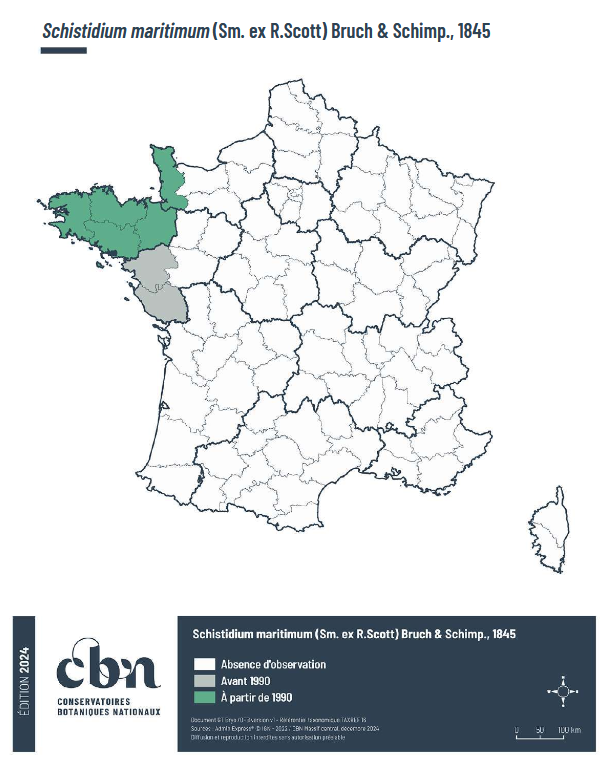

Certaines mousses ont une répartition très stricte sur le territoire français. C’est le cas des espèces dites hyper-atlantiques, comme l’espèce du jour, Schistidium maritimum.

Schistidium maritimum est une mousse acrocarpe de la famille des Grimmiaceae. Elle forme des coussins plus ou moins étendus, fixés directement sur les falaises et les rochers littoraux soumis aux embruns. On la reconnaît notamment à l’absence de pointe hyaline au niveau de ses feuilles, contrairement à la majorité des autres espèces du genre Schistidium, et à ses capsules ne dépassant pas des coussins.

L’espèce se développe dans les anfractuosités rocheuses, sur des parois pouvant être horizontales mais aussi verticales. Les conditions écologiques étant rudes, elle est souvent accompagnée d’un cortège bryophytique halophile comme Tortella flavovirens et Trichostomum bachydontium, deux autres mousses acrocarpes formant des coussins.

En France, Schistidium maritimum est présent uniquement en Bretagne, en Normandie et en Pays de la Loire. Ainsi, ces trois régions possèdent une forte responsabilité à l’égard de cette espèce rare et caractéristique du littoral du Massif armoricain.

Pour consulter la répartition des espèces de bryophytes de France métropolitaine, rendez-vous sur le site de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux.

Figure 1 - Schistidium maritimum © Eva Chardin (CBN de Brest)

Figure 2 - Habitat de Schistidium maritimum © Paol Kerinec (CBN de Brest)

Figure 3 - Répartition française de Schistidium maritimum par département en 2023 (Celle et al., 2024)

CBN de Brest, la SBCO - Société botanique du Centre-Ouest et Isabelle Pordoy ont organisé les 12 et 13 avril derniers une session de terrain consacrée à l'étude des bryophytes de la pointe du Finistère.

Durant deux jours, dans une ambiance studieuse et conviviale, un groupe d'une vingtaine de botanistes a arpenté le centre-ouest du Finistère et la presqu'île de Crozon pour découvrir les bryophytes typiques du climat hyperocéanique et du Massif armoricain.

La session a démarré le samedi matin avec la visite du bois du Chap sur la commune de Dinéault, particulièrement riche en mousses et où furent recherchées quelques hépatiques très rares des fonds de vallons humides, comme ?????? ???????????.

L'après-midi a été dédié à la découverte du Menez Hom et des cortèges bryophytiques associés, aux pierriers et aux tourbières, avec un focus fait par José Durfort sur la Sphaigne de la Pylaie, bryophyte d'intérêt patrimonial international et protégé en France.

Le dimanche a été consacré aux milieux littoraux avec la prospection des dunes de Kersiguénou le matin, et des falaises de Roscanvel l'après-midi, où la visite d'une station de ????????? ??????????, petite hépatique présente dans moins de 10 localités en France, toutes dans le Finistère, était particulièrement attendue.

La journée s'est conclue par la visite du marais de Kerlaër, en presqu'île de Roscanvel, avec la recherche fructueuse de ?????????? ????????????, espèce typique des bas-marais alcalins, milieu particulièrement rare sur le Massif armoricain.

Merci à Paol Kerinec et à José Durfort pour l'organisation et l'animation de ces rencontres !

Pique-nique sur le sommet du Menez-Hom © Paol Kerinec (CBN Brest)

Présentation sur la Sphaigne de la Pylaie © Paol Kerinec (CBN de Brest)

????????? ?????????? © Paol Kerinec (CBN de Brest)

?????????? ???????????? © Paol Kerinec (CBN de Brest)

En 2023, des chercheurs anglais (Ottley et al.) ont mis en évidence la présence d’une troisième espèce au sein du genre Leucobryum : Leucobryum albidum (P.Beauv.). Nous avons réuni quelques éléments de contexte et d’écologie et réalisé la traduction de la clé anglaise afin de faciliter la détermination des espèces de ce genre.

UNE NOUVELLE ESPECE QUI POURRAIT S’AVERER FREQUENTE

L’étude, qui s’est basée sur des aspects moléculaires et morphologiques, a permis de confirmer la présence de Leucobryum albidum en Grande-Bretagne. Cette espèce a des critères intermédiaires entre les deux espèces connues jusqu’ici en Europe mais son identification impose une récolte systématique pour identification en laboratoire. Depuis la parution de l’article, L. albidum a pu être détecté dans plusieurs régions françaises, dont la Bretagne et les Pays de la Loire. L’article et les premières investigations de terrain mettent en évidence que L. juniperoideum semble rare et a souvent été confondu avec L. albidum.

Leucobryum albidum © Paol Kerinec (CBN de Brest)

>> À télécharger : CBN de Brest_Précisions sur le genre Leucobryum dans le Massif armoricain_2025

REMERCIEMENTS

Nous remercions les chercheurs anglais Tom Ottley, Jan Kučera, Tom Blockeel et Jacky Langton pour nous avoir permis de diffuser une partie de leur travail de recherche sur le genre Leucobryum. Nous remercions également José Durfort pour sa contribution, Sylvie Magnanon et Gaëtan Masson pour la relecture du document.

REFERENCES DE L’ARTICLE

Ottley T., Kucera J., Blockeel T., Langton J., 2023 - A molecular and morphological study of Leucobryum in Britain and Europe: the presence of L. albidum (P.Beauv.) Lindb. confirmed. Journal of Bryology, 45 (1) : 1-29.